Edwin: Er verbindet Reisen zu den Orten, die ihm wichtig erscheinen mit Publikationen vor allem in schriftlicher Form, aber auch Radiobeiträge. Herzlich willkommen, Fredy!

Ira: Wir haben uns das erste und bisher einzige Mal live in Fulda im Sommer des letzten Jahres getroffen und ich habe mich total auf das Interview heute gefreut, weil du ein unglaublich interessanter Mensch bist. Wir werden heute vor allem über ein Buch von der sprechen. Das heißt „100 Gramm Wodka“ und da geht es um die Reise zu deiner russlanddeutschen Vergangenheit. Falls dich jemand nicht kennt, werde ich jetzt ein paar Eckpunkte deiner Biographie ins Mikrophon sprechen. Heißt du eigentlich wirklich Fredy?

Fredy Gareis: Ja, ich heiße Fredy.

Ira: Und dein bürgerlicher Name sozusagen? Heißt du Frederik?

Fredy Gareis: Das ist er tatsächlich. Die Legende geht so, und ich glaube es ist vielen so passiert, dass meine Mutter nicht so viel Ahnung von deutschen Vornamen hatte, aber eine Platte von Freddy Quinn in die Hände bekommen hat. Aber wie das da manchmal so lief, haben die Sowjets dann einfach einen Buchstaben im Pass wegfallen lassen. Und so wurde Fredy daraus.

Ira: Fredy, ja wir werden heute übrigens nicht nur über dein Buch sprechen, sondern auch darüber, dass ein Teil deiner russlanddeutschen Familie in die Schweiz ausgewandert ist. Dieses Phänomen kannte ich nicht und wir werden auch darüber sprechen, was dir das Russlanddeutschsein überhaupt bedeutet. Du bist 1977 nach Deutschland gekommen. Da warst du erst zwei Jahre alt. Das heißt, du hast nicht, wie Edwin und ich beispielsweise, Erinnerungen an Kasachstan, nehme ich mal an. Kurz zu deiner Biographie: 1975 in Kasachstan geboren. Dann mit zwei Jahren nach Rüsselsheim gekommen. Dann fandest du das Reisen schon recht früh spannend. Direkt nach dem Abi bist du los. Und damit du dir das leisten konntest, hast du als Taxifahrer, als Putzkraft und Medikamententester gearbeitet. Dann bist du auf die Journalistenschule nach München und hast anschließend ganz lange als Journalist für Die Zeit, den Tagespiegel, für Deutschlandradio gearbeitet. Seit 2013, also seit 10 Jahren, bist du freier Autor und hast sehr ausgefallen Bücher verfasst. Unter anderem „Der König der Hobos“. Da bist du in die USA und hast heimatlose nordamerikanische Wanderarbeiter bei begleitet, die als blinde Passagiere auf Güterzügen mitfahren. Deine Romane handeln immer von so außergewöhnlichen Sachen. Dann gibt es ein Buch von dir, der heißt „Tel Aviv - Berlin“. Da beschreibst du, wie du mit dem Fahrrad von Tel Aviv nach Berlin gefahren bist. Leider haben wir heute nicht so viel Zeit, um über alles zu sprechen. Und vor allem fasst du das Ganze in eine wunderbare Sprache, die man mit Genuss lesen kann. Du wurdest schon mit verschiedenen Preisen mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 2021 mit dem Robert-Gernhardt-Preis. Aktuell arbeitest und lebst du in Griechenland?

Fredy Gareis: Genau. Im Moment bin ich in Griechenland, in Athen. Da verbringe ich eigentlich immer den Winter, weil ich wirklich ein Weichei bin und mit dem deutschen kalten Winter eigentlich nichts anfangen kann. Vor allem mit dem grauen Himmel, der viele Monate herrscht. Deswegen hat es sich in den letzten Jahren eingebürgert, dass ich den Winter eigentlich immer hier bin und zurückkomme, wenn in Deutschland die Kastanien blühen.

Ira: Fredy, ich habe ein sehr schönes Zitat von dir gelesen, und zwar: „Ich bin überhaupt nicht auf der Flucht vor mir selbst, sondern vielleicht ist es eher eine Flucht zu mir selbst.“ Damit beschreibst du das viele Reisen in deinem Leben. Vor vier Jahren hast du mit deiner Freundin ein Experiment gewagt. Ihr habt eure Wohnung aufgelöst, seid einfach mit dem Auto los und habt eine Zeitlang auch tatsächlich in einem Camper gelebt. Diese Flucht dauert immer noch an. Du bist permanent auf Reisen. Wie ist euer Experiment ausgegangen?

Fredy Gareis: Ich glaube, unser Experiment ist wirklich sehr gut ausgegangen, weil – wie du sagst – wir dieses Lebensmodell immer noch weiterführen. Auch wenn wir nicht in einem Camper wohnen. Wir haben auch gar nicht in einem Camper gewohnt, sondern dass war eine amerikanische Familienkutsche. Das kann man sich nicht mit Komfort wie einer Toilette und mit ausziehbaren Betten vorstellen. Sondern wir haben die Sitze hinten rausgenommen und eine Matratze reingelegt. In den Kisten unter der Matratze war unser Büromaterial. Das hat gezeigt, dass man in einer Wohnung arg festgefahren wird. Irgendwann fragst du dich, warum du das alles machst. Du häufst mehr Zeug an. Du musst arbeiten gehen, um diesen Raum, in dem du sehr selten bist, mit der Miete zu bezahlen. Dann hast du von jeder Sache wie Handtücher, Geschirr und Teller mehrere Exemplare. Der Mensch hat ein wahnsinniges Talent, den Platz, den er hat, komplett auszunutzen. Es ist nie andersherum. Das kennt jeder, der ein Haus baut und sich vorstellt, danach viel Platz zu haben. Frag den mal zwei Jahre später. Dann hat er überhaupt keinen Platz mehr und ist schon wieder am Anmieten von irgendeinem Lager. Wir wollten ein bisschen verkleinern und überprüfen, ob wir die richtigen Bedürfnisse bedienen. Das kam aus dieser Hobo-Geschichte, die du erwähnt hast. Das sind Menschen, die nur mit einem Rucksack unterwegs sind. So ist das entstanden und das hat uns auch nach Griechenland geführt.

Edwin: Wir drei haben ja eine Gemeinsamkeit. Wir sind in Kasachstan geboren. Das Nomadische steckt wahrscheinlich auch ein bisschen in uns drin, um das vielleicht so platt zu sagen. Hast du noch Erinnerungen an Kasachstan? Oder hattest du?

Fredy Gareis: Es ist so eine ganz schwierige Frage. Ich war zweieinhalb, als wir rübergekommen sind und irgendwann war ich der Meinung, dass ich eine Erinnerung habe, wie mir jemand ein Spielzeug schenkt. So eine bunte Flöte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so eine von diesen falschen Erinnerungen ist, die sich im früheren Leben verfestigt haben, weil sie dir Verwandte immer wieder erzählt haben. Deswegen kann ich das leider nicht mit abschließender Sicherheit sagen. Ich habe nicht wie ihr einen Erinnerungshorizont, den ich überprüfen könnte oder Erinnerungen, die ich nachspielen könnte, wo ich einfach zu konkreten Sachen hingehen könnte. Sondern es war dann alles schon so, dass man sich fragt, was ich hier eigentlich mache? Man ist von diesem menschlichen Bedürfnis getrieben, seine Herkunft zu überprüfen, gerade weil sie so im Dunkeln liegt und zieht Erzählungen von den Eltern von den Verwandten heran. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in Almaty herumgeirrt bin, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Überhaupt in Russland und Kasachstan. Ich fand es sehr anstrengend da zu reisen. So aufregend das auch war, aber ich hatte auch eine Mission, zu diesen Orten zu gelangen. Ich konnte nicht einfach gucken, was an der nächsten Ecke liegt. Und es ist ein sehr anstrengendes Reiseland. Als ich dann in Alma-Ata auf der Suche nach dem Krankenhaus herumgeirrt bin, in dem ich geboren wurde, wo die Prophezeiung über mich gemacht wurde, die meine Oma mir erzählt hat. Da kam ich mir einfach wahnsinnig naiv, dämlich, blauäugig, verrückt und viele andere Dinge vor. Aber am Ende ist es doch wichtig, dass man die Reise gemacht hat. Erst als ich dann am Busbahnhof in Almaty tatsächlich einen Bus gefunden habe, der dahingefahren ist, da habe ich gedacht, dass sich die Geschichte langsam erhärtet. Dann konntest du sagen, dass es doch so passiert ist. Obwohl mir manchmal die Familiengeschichte fast unglaublich vorkommt.

Ira: Zu der kannst du uns gleich mehr erzählen. Sag mal diese Prophezeiung. Was war das für eine, was wurde dir prophezeit für dein Leben im Krankenhaus in Almaty.

Fredy Gareis: Es muss eine ganz schreckliche, verhutzelte Frau direkt auf meine Mutter zugestürmt sein, als ich kaum geboren war. Meine Oma war auch noch dabei. Und diese Frau hatte gleich losgelassen, als hätte sie wirklich gerade eine Erleuchtung, wie die Seherin in Harry Potter, die einmal was Richtiges sieht. Sie hat gemeint: Der arme Junge! Der arme Junge! Ich sehe es sofort, er wird nicht lange leben. Er wird nicht lange leben. Es kann meiner Mutter zu dem Zeitpunkt nicht gutgetan haben. Meine Oma war in der Erzählung sehr diplomatisch, aber vielleicht hat sie dann ihr auch eine geschmiert. Als ich dann in Russland war, um das Buch zu schreiben, war ich in der Nähe von Magadan oder Wladiwostok bei einer Handleserin in. Die hat mir sowas prophezeit. Aber die hat mir gesagt, ich muss mindestens zweimal am Tag gurgeln, sonst wird das alles nichts.

Edwin: Was war denn deine erste Erinnerung an Deutschland?

Fredy Gareis: Wir waren in Mannheim im Durchgangslager und da war ich im Kindergarten und ja, da habe ich anscheinend ein ziemliches Problem gehabt, weil ich nach Hause geschickt wurde. Ich bin auf der Toilette ein bisschen durchgedreht. Ich habe die Toilettenwände beschmiert und dabei immer wieder gerufen: Ich bin ein Deutscher, ich bin ein Deutscher, ich bin Deutscher.

Ira: Und weißt du, warum du das gemacht hast? Haben andere dich als Nichtdeutschen wahrgenommen und du wolltest dich rechtfertigen?

Fredy Gareis: Ich vermute, dass es eine psychische Ausspielweise des Drucks und dieses Fremdseins war, den man wohl mitbekommen hat. überhaupt. Aber es ist nicht so, dass ich mich deutlich an die Komplexität der Situation erinnern kann. Ich denke nur, dass diese große Umwälzung dich selbst als zweieinhalbjährigen mitgenommen hat. Diese ganzen neuen Eindrücke, die neuen Menschen, dieses Grenzüberschreitende. Ob du dich jetzt dran erinnern kannst oder nicht, aber zum damaligen Zeitpunkt muss das ein harter Einschnitt gewesen sein.

Edwin: Im Unterschied zu uns bist du in den 1980er Jahren hier sozialisiert. Wie war das denn damals ohne „uns“, die dann später gekommen sind?

Fredy Gareis: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich hatte ja gar nicht viel mit „euch“ zu tun. Ich bin aufgewachsen im Gastarbeitermilieu. Mit Griechen, Spaniern, Italienern, Marokkanern, Türken, die alle in der Autofabrik gearbeitet haben. Wir sind jetzt in keine russlanddeutsche Tasche gezogen, wo viele andere waren. Mein einziger Bezugspunkt in dieser Hinsicht war meine Großmutter, die in Mannheim gewohnt hat. Aber ansonsten bin ich mit ganz anderen Einflüssen aufgewachsen. Und natürlich hat es auch damit zu tun, dass für meine Mutter dieses Kapitel beendet war. Die wollte nichts mehr von der Sowjetunion hören. Da gab es keine Nostalgie oder sonstigen Krimskrams. Den gibt es auch heute nicht.

Ira: Wie war es dann für euch, als dann Anfang der 1990er ganz viele Russlanddeutsche gekommen sind? Ich meine da warst du…

Fredy Gareis: …da war ich 15, 16. Das zählte sicherlich zu den Ereignissen in der Geschichte, von denen ich wünschte, sie wären fünfzehn Jahre später passiert, als ich Journalist war. Als Fünfzehnjähriger konnte man da nicht viel machen. Ich muss sagen, ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Ich war mitten in der Pubertät und habe Mädchen hinterhergejagt und viel Sport gemacht und bin erwachsen geworden. Ich kann mich eher an die Zeit erinnern, bevor die Mauer runtergekommen ist. Wenn Verwandte zu Besuch bei meiner Großmutter waren, dann waren das natürlich die Gesprächsthemen. Was passiert jetzt? Kommt die Mauer runter? Kommt die Mauer nicht runter? Bricht die Sowjetunion auseinander oder nicht? Die haben die politische Lage sehr genau verfolgt. Den Schlagabtausch zwischen Reagan und Breschnew und dann Reagan und Gorbatschow. Und danach als es passiert ist, war es unserer Familie eigentlich recht still, weil jeder drüben war.

Ira: 2015 ist dein Buch „100 Gramm Wodka“ erschienen. Da beschreibst du diese Reise nach Russland und Kasachstan, im Grunde zu deinen russlanddeutschen Wurzeln. Hattest du das schon länger vorgehabt? Was war deine Motivation diese Reise zu machen? Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man mit zwei Jahren hierherkommt, gar nicht so eine große Verbindung hat.

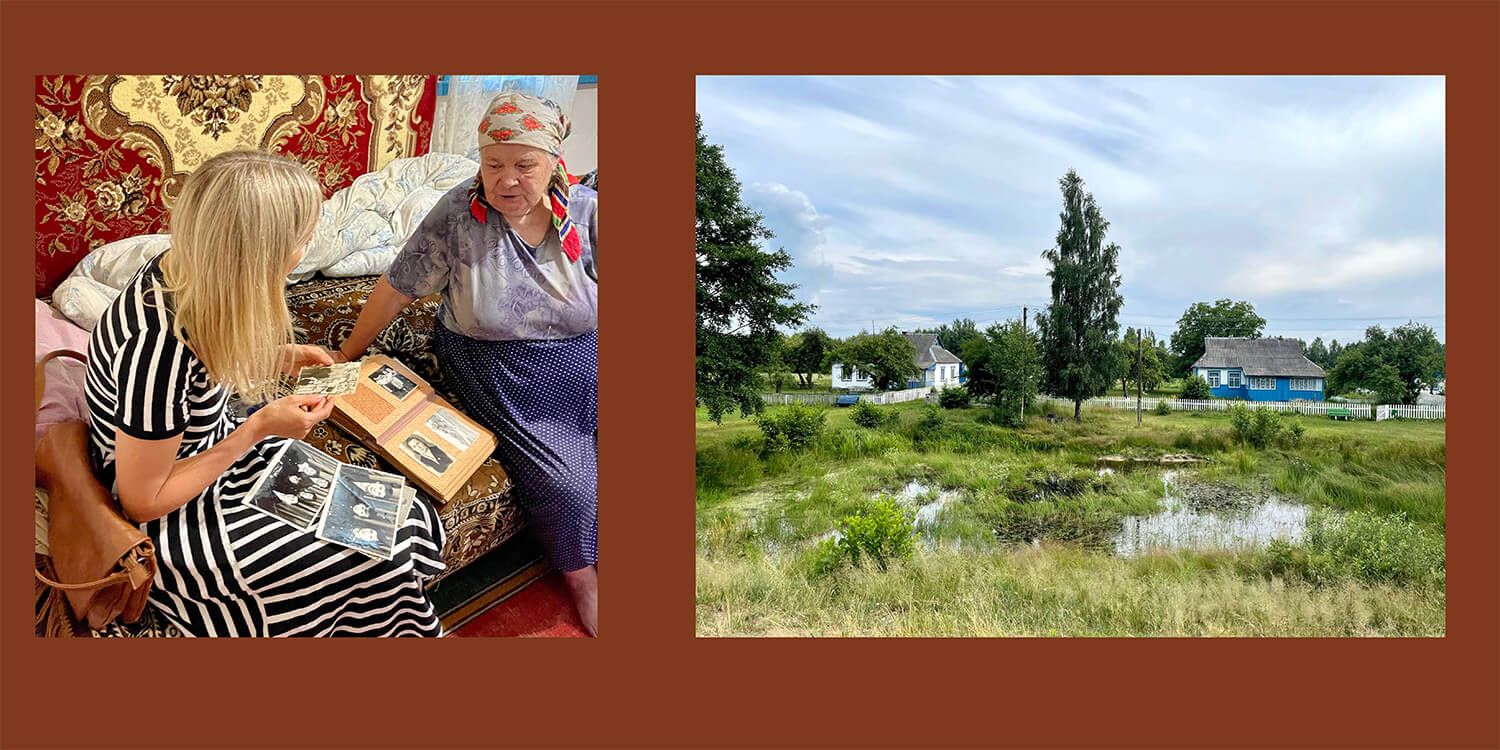

Fredy Gareis: Das stimmt, aber ich wollte schon sehr früh Schriftsteller werden. Aber das hindert einen nicht dran manchmal nicht zu wissen, wie man es macht. Und schon sehr früh war ich von der Geschichte meiner Oma fasziniert. Vor allem, weil sie damit nicht ganz rauswollte. Meine Großmutter und meine Mutter haben großen Wert daraufgelegt, dass wir von dieser Geschichte nichts wissen, weil sie schlimme Sachen erlebt haben. Ab und zu, gegen Ende ihres Lebens, hat meine Großmutter mehr und mehr von Sibirien, also vom Straflager erzählt. Und dann dachte ich mir schon, dass ich das unbedingt aufschreiben muss und das war noch lange vor der Journalistenschule. Aber ich habe es nicht hinbekommen und meine Oma wollte auch nicht. Wie es dann manchmal so ist, man lässt es schleifen und im nächsten Moment ist die Großmutter leider verstorben. Das hat eine große Lücke aufgemacht, von der ich nicht wusste, dass sie da ist. Es wurde dann auch noch schlimmer - die Verwandten sind in einem großen Pech wie Dominosteine umgefallen und diese ganze Alterskohorte ist gestorben. Meistens an Krebs und alle fast um denselben Zeitpunkt herum. Das war sehr schwierig für mich, weil ich dachte, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie einem alles hätten erzählen können, man selbst noch nicht bereit war. Das ist vielleicht ein Gedanke, den viele Schriftsteller haben. Man wusste noch nicht, wie man es umsetzt. Man hatte noch nicht die richtigen Fähigkeiten, auch als Journalist noch nicht und überhaupt ist da dieser Irrglaube, dass die Verwandten ewig leben, bis sie dann irgendwann nicht mehr da sind.

Edwin: Ich glaube, das Gefühl haben viele. Ich kann mich selbst dran erinnern, als ich 2000 nach Sibirien, zu meinen Verwandten gereist bin und meine Urgroßmutter besucht habe. Ich wollte meine Freundin meiner Urgroßmutter vorstellen. Wir haben mit ihr das alte Familienalbum angeguckt und sie hat zu jeder Person auf jedem vergilbten, abgegriffenen Foto was zu erzählen gehabt. Ich war damals noch nicht so weit, um das richtig wertzuschätzen und mir das alles aufzuzeichnen. Als ich zehn Jahre später da war, gab es die Uroma natürlich nicht mehr und es konnte mir niemand mehr sagen, wer diese Menschen auf den Bildern sind. In Kleidung aus dem 19. Jahrhundert. In sowjetischen Militäruniformen aus der Vorkriegszeit. Keiner kann es mir erzählen. Jetzt kann ich es mir eigentlich nur zusammenreimen, auf große Recherche gehen oder einfach nur meine Fantasie walten lassen.

Fredy Gareis: Das ist ein ganz großes Problem, dass meistens eine Person in der Familie das Gedächtnis ist. Also dass es gar nicht verteilt ist. So wie bei dir, wie du das erzählst. Wenn diese Person weg ist, ist sehr viel verloren.

Ira: Deswegen habe ich auch schon vor 20 Jahren angefangen alles akribisch aufzuschreiben, weil ich zum einen das Gefühl habe, dass sich außer mir kaum jemand für die Familiengeschichte und wer auf diesen ganzen alten Schwarz-Weiß-Bildern zu sehen ist interessiert. Und zum anderen habe ich immer Angst, dass mit meinen Eltern das Wissen dann auch komplett erlischt. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Auch diese Trauer, dass man das Gefühl hat, dass man zu spät ist. Bei mir ist das ähnlich. Meine Großeltern sind alle Jahrgang 1910, 1915. Die sind leider schon vor meiner Zeit gestorben.

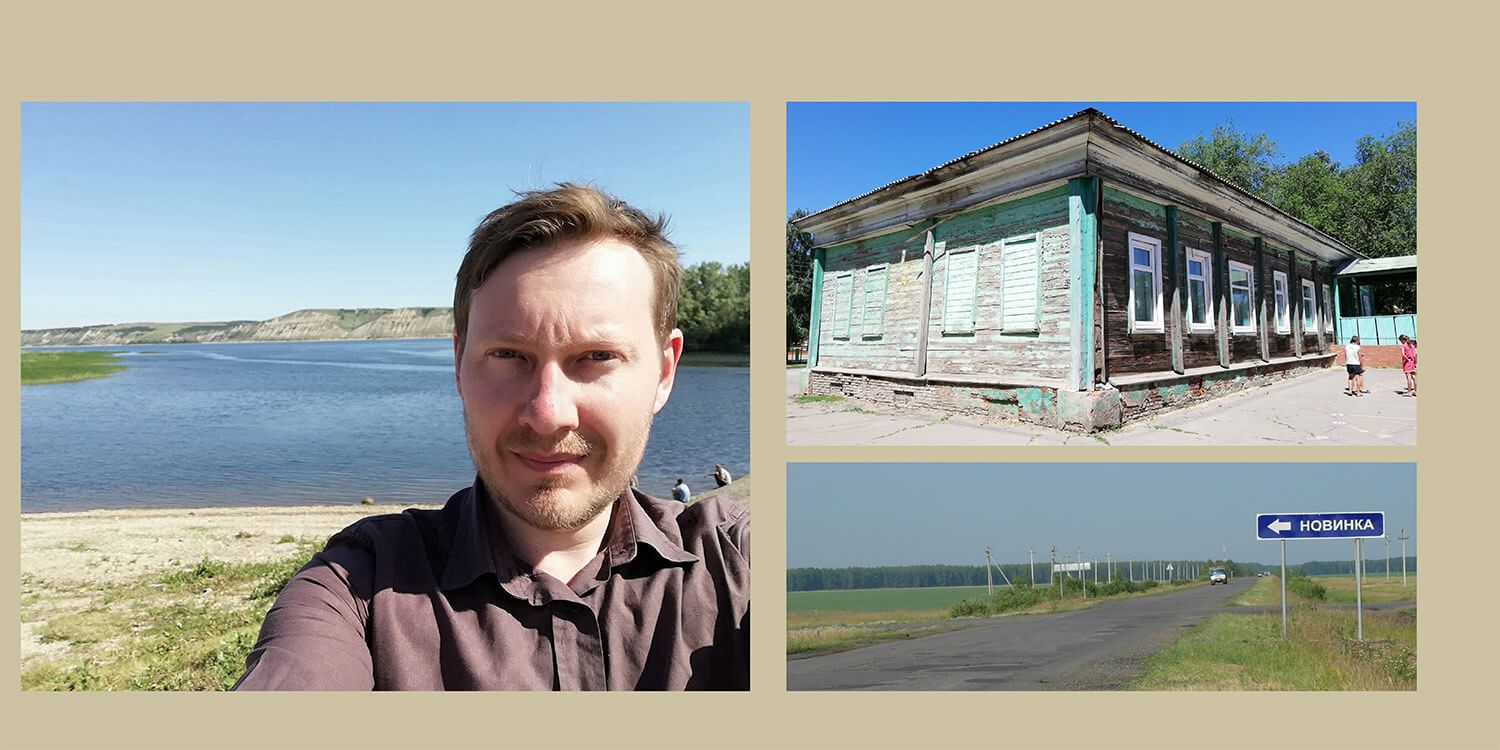

Edwin: An einer Stelle in deinem Buch schreibst du, dass du dir die Frage gestellt hast, wofür dieses Wissen da ist. Und dann hattest du dir Gedanken über Kinder gemacht, denen man dieses Wissen ja weitergibt. Vielleicht um näher auf dieses Buch einzugehen. In diesem Buch geht es um diene persönliche Reise auf den Spuren deiner Vergangenheit, bzw. deiner Familienvergangenheit. Es geht an den Verbannungsort deiner Großmutter, Malinowoje Osero (russ.: Himbeersee), im Altaigebiet. Es geht um die Stadt Tscheljabinsk, den Heimatort von deinem Vater, mit dem du in deinem Leben nicht so viel Kontakt hattest. Und es geht um deinen eigenen Geburtsort, der dir offensichtlich nicht ganz behagte, als du vor Ort warst. Dann warst du im Wolgagebiet um Saratow und Engels, dem historischen Siedlungsgebiet der Wolgadeutschen. Du warst aber auch in den beiden deutschen Landkreisen in Westsibirien, in Halbstadt und Asowo, und hast da Menschen getroffen. Hast du denn auf deiner Reise das gefunden, wonach du gesucht hast?

Fredy Gareis: Nein, das habe ich nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung so, weil man bei so einem Unternehmen überhaupt nicht das finden kann, was man sucht. Ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Sache ist zu suchen, neugierig zu sein und dann das zu akzeptieren, was du findest. Denn, was du dir vorher vorstellst, was diese Reise ergibt, das kann eigentlich überhaupt nicht zutreffen. Das ist ein wahnsinniges Fantasiegespinnst. Vor allem wenn man, so wie ich dahinreist, ohne dass man selbst sehr viele Erinnerungen hat, an die man anknüpfen kann. Dann ist das ein bisschen so, dass die Vergangenheit immer stille Post spielt und du einem Phantom hinterherläufst. Aber es ist wichtig, wenn man das Bedürfnis hat – und die meisten Menschen haben das Bedürfnis – der eigenen Herkunft, gerade wenn die im Dunkeln liegt, auf den Grund zu gehen. Und allein dadurch, dass man das macht, kann man ein Teil in sich befrieden, der vorher in Unruhe war. Und zum anderen ist es förderlich für den weiteren Weg. Du weißt dann, wo du herkommst. Auch wenn du trotz deiner Anwesenheit dort nicht ein komplettes Bild hast, aber es ist wichtig, um die persönliche Geschichte fortzuschreiben.

Edwin: Neben dieser allgemeinen Aussage fand ich auch das, was du dazwischen berichtet hast, sehr unterhaltsam. Du hast dabei sehr viele Abenteuer erlebt. Dir wurde dein Auto gestohlen, was dir kurz davor kaputt gegangen ist. Du hattest wilde Begegnungen mit wildfremden Menschen, die du im Zug oder unterwegs kennengelernt hast. Gab es auch gefährliche Situationen und wie bist du damit umgegangen?

Fredy Gareis: Die gab es schon. Es waren drei Reisen, die ich dann in dieses Buch zusammengebracht habe. Sobald man aus dem Westen raus war, wurde es immer wilder, fand ich. Es ist teilweise schon archaisch, was hinterm Ural einfach in den Dörfern los ist. Auch wie frei der Wodka fließt und was das mit den Männern macht ist nicht unbedingt schön. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal im Zug, in der Transsib, war. Da waren zwei Männer, die auf einem anderen Level waren. Die haben gesoffen und gesoffen und gesoffen. Irgendwann waren die so besoffen, dass die mich die ganze Zeit angeglotzt haben und dass die überhaupt nicht gemerkt haben, dass sie laut darüber reden, ob sie mich jetzt beklauen sollen. Ich war in Hörweite. Ich habe das alles gehört! Die waren sehr unangenehm. Irgendwann wurden sie aus dem Zug geschmissen. Ein andermal am Himbeersee, während ich auf den Spuren meiner Großmutter herumlief und versuchte mit diesem Straflager klarzukommen, dass in der Erzählung so schrecklich ist, aber vor Ort in diesem wundervollen Herbstlicht daliegt und wirklich himbeerfarben strahlt, hat mich die Grenzpolizei oder die russische Polizei aufgegriffen und gedacht, dass ich ein Spion bin. Die haben mich total auseinandergenommen. Und in Kasachstan an meinem Geburtsort hat man mir meine Tasche geklaut.

Edwin: Ich wurde öfters gefragt, ob es im Osten nicht zu gefährlich ist. Ich persönlich habe nie etwas schlimmes erlebt, während zum Beispiel eine Freundin mir gleichzeitig erzählt hat, dass sie in Madrid mit vorgezogenem Messer ausgeraubt wurde. Sprichst du Russisch?

Fredy Gareis: Ich spreche es nicht wie ihr. Ich bin nicht flüssig, ich bin kein Muttersprachler, weil ich es zuhause nicht gelernt habe. Ich musste es mir für die Reisen immer hart aneignen, was aber nicht über ein gewisses Level hinausging. Am Ende ging es dann immer, aber jetzt habe ich sicherlich seit 2015 kein Russisch mehr gesprochen.

Ira: Hast du dich denn verbunden gefühlt mit Russland und Kasachstan oder kamst du dir wie ein Westtouri vor? Wie hast du dich dort gefühlt? Wie hat man dich da auch aufgenommen?

Fredy Gareis: Aufgenommen hat man mich grandios. Das fand ich wahnsinnig berührend. Wenn ich in Sibirien aus dem Zug morgens um halb fünf irgendwo in Barnaul gefallen bin, stand da auf einmal eine Familie, die um mehrere Ecken mit meiner Familie bekannt ist und die holten mich da ab. Und um fünf sitzt man morgens am Tisch. Die ganze Tafel ist gedeckt und es gibt Wodka und Kaviar und alles wird rausgeholt. Man wird wahnsinnig bemuttert. Man kriegt keine Chance irgendwas allein zu machen. Mein Gott, was will er alleine in dem Ort! Oh nein, das kann er doch nicht machen! Das ist gefährlich! Wenn man erstmal hinter die verschlossene Tür gelassen wurde, war die Gastfreundschaft sehr schön und das hat mir sehr gut gefallen. Aber andere Teile im Land, fand ich geradezu abstoßend: die Sauferei, die Armut. Ich fand es auch so wahnsinnig faszinierend. Ich habe viel Zeit bei gebildeten jungen Leuten in Moskau und St. Petersburg verbracht, die einfach keine Ahnung davon hatten, wie es östlich des Urals aussieht, die aber erzählen wollten, dass Russland in einem Superzustand ist und dass es bergauf geht, dass es gar nicht stimmt, dass da alles noch aus Holz und verfallen ist und dass die Leute auf dem Land trinken. Und wenn du die dann gefragt hast, ob sie selbst eigentlich schonmal in Sibirien waren? Dann haben die gesagt: Nee, warum sollte ich nach Sibirien fahren? Gut, das gibt es in vielen Ländern, dass es diese Diskrepanz zwischen dem Reisenden und dem Einwohner gibt, der denkt, alles zu wissen, nur weil er dort wohnt. Aber was es von Städten und Dörfern draußen zu sehen, gibt oder die Armut, das steht einfach in keinem Verhältnis zu dem Reichtum, das dieses Land eigentlich hat und das ist einfach wahnsinnig traurig zu sehen, dass aus diesem Land nichts anständiges gemacht wird.

Edwin: In dem Buch schreibst du über die Herkunft deiner Familie, bzw. zum Schluss stellst du fest, dass mit der Herkunft und der Identität nichts so eindeutig ist. Du hast auch vorhin erwähnt, dass du Verwandtschaft in der Schweiz hattest. Deine Vorfahren großmütterlicherseits sind Schweizer, die in das Russische Reich eingewandert sind. Interessanterweise hatten sie die Möglichkeit in den1960- 70er Jahren in der Schweiz aufgenommen zu werden. Ich hörte von solchen Fällen, aber ich dachte immer, dass das ein Missverständnis sein muss. Kannst du was dazu erzählen?

Fredy Gareis: Die Familien urgroßmütterlicherseits waren Weinbauern, die aus dem Kanton Glarus nach Russland eingewandert sind. Die haben Neu Sudaki, eine Reihe von Weindörfern am Dnepr, in der Gegend um Nowa Kachowka gegründet, da wo heute ein Stausee ist. Man hat diese Dörfer in der Zwischenzeit geflutet. Da steht nur noch ein Gedenkstein. Die Weinbauern waren soweit ich es aus der Geschichte weiß, anscheinend sehr wohlhabend. Der Wein war auch über die Grenzen hinweg sehr bekannt. Mit der Revolution und der Kollektivierung wurden sie dann alle enteignet. Meine Oma hatte drei Geschwister und diese Geschwister sind in den 1970ern in die Schweiz. Wie sie das gemacht haben, kann ich dir leider nicht sagen. Ich weiß, dass die alle eigentlich von den Nazis eingedeutscht wurden. Diese Unterlagen habe ich. Aber die waren aus der Schweiz eingewandert. Irgendwo müssen die vielleicht noch Dokumente gehabt haben. Meine Oma hätte auch (in die Schweiz) gekonnt. Das habe ich erst mit dem Buch erfahren, das war mir überhaupt nicht klar, dass es für sie Schweiz oder Deutschland hätte sein können. Sie hatte in Russland nochmal einen Deutschen geheiratet. Und so ist das gekommen, dass meine Großmutter nach Deutschland gegangen ist und wir sind dann zu ihr gekommen.

Edwin: Ich finde es eine megaspannende Geschichte. Ich glaube, ursprünglich haben sie in Bessarabien gelebt. Ira, du warst da in der Gegend. Schabo, oder wie heißt dieser Ort?

Ira: Genau richtig. Das ist ganz in der Nähe von Odessa. Und deswegen hatten wir 2021 auch Kontakt. Ich hatte ein Buch gefunden, wo deine Familie drin vorkam und du hattest auch vorgehabt hinzufahren.

Edwin: Vielleicht nochmal kurz zu dieser Geschichte. Was ich spannend dabei fand, war, dass die französischsprachig waren. Also diese Schweizer, die in Schabo gelebt haben kamen zum größten Teil aus der französischsprachigen Schweiz. Und soweit ich weiß, sind sie kurz nach den napoleonischen Kriegen dahingekommen. Bessarabien wurde damals besiedelt und ein Berater des russischen Zaren war eben ein Schweizer. Er hatte dann dort Leute überzeugt nach Bessarabien umzuziehen. Soweit ich weiß, wurde in Schabo, bis Anfang des 20. Jahrhunderts Französisch gesprochen. Später sind evangelische deutsche Siedler dazugekommen und dann gab es in dem Dorf zwei Communities. Die eine sprach Französisch, die andere sprach Deutsch. Was haben sie gemacht, worauf haben sie sich geeinigt? Auf Russisch. Die haben dann in diesem Dorf miteinander Russisch gesprochen. Die einen haben sich nicht bemüht Deutsch zu lernen, die anderen haben sich nicht bemüht Französisch zu lernen. Unglaublich spannend. Später sind sie, wie du erzählt hast, an den Dnepr, in die Gegend des heutigen Chersons, gezogen und haben dort Weinbau in Wüsten betrieben. Ich habe ein Buch gelesen, in dem es hieß, dass sie erstmal tonnenweise Sand umschaufeln mussten, um anschließend Weinberge anzulegen. Es gab wohl noch bis spät in die sowjetische Zeit dort Weingenossenschaften. Diese Menschen, wenn sie gegenüber einer Schweizer Gemeinde nachweisen konnten, dass ihre Vorfahren aus dieser Gemeinde stammen, wurden von dieser Gemeinde eingeladen. Sie konnten dann in die Schweiz „aussiedeln“. Diese Geschichte ist uns wahrscheinlich nicht so geläufig, weil es nicht viele waren. Es waren ja nur diese paar Familien, die sich im Laufe der 150 Jahre vermehrt haben. Es betraf vielleicht einige tausend Personen. Auf der anderen Seite vom Dnepr, da bei dieser Siedlung, wo die gelebt haben, war ein schwedisches Dorf. Da lebten schwedische Kolonisten, die dann von Schweden wiederum aufgenommen worden.

Fredy Gareis: Edwin, vielen Dank! Das ist wahnsinnig spannend. Davon hatte ich keine Ahnung. Der französisch-deutsche Zwist, der im Russischen mündete. Aber das erklärt auf jeden Fall einiges.

Ira: Wie fühlt sich das dann jetzt für dich an, Fredy? Du hattest vor in die Ukraine zu reisen. Du warst in Russland kennst da auch Leute. Wie fühlst du dich jetzt mit dem Krieg? Hast du aktuell auch Kontakt mit Leuten aus Russland? Was macht das mit dir?

Fredy Gareis: Das ist schrecklich. Jetzt jährt es sich fast. Wir sind fast beim Jahrestag. Ich weiß, dass wir letztes Jahr morgens gerade aufgebrochen sind, um zu meinem Geburtstagswochenende zu fahren und es war dann einfach ein sehr überschatteter Geburtstag. Ansonsten macht es mich traurig und wahnsinnig wütend, dass die Menschheit immer noch so viel Energie in Zerstörung, anstelle in Wachstum und Fortschritt investiert. Es spielt für mich eine größere Rolle, was ich indirekt von meiner Mutter mitbekomme. Selbst meine Mutter kann sich eigentlich gar nicht mehr an die Ukraine erinnern, aber natürlich indirekt wird irgendwas in ihr aufgemacht. Durch die Geschichten ihrer Mutter, meiner Großmutter. Dass Geschichte einen langen Arm hat und sich vielleicht nicht wiederholt, aber sie reimt sich weckt auch bei meiner Mutter viele Erinnerungen an Erzählungen von der Großmutter, auf die sie wahrscheinlich gerne verzichten könnte. Damals 1933 und davor die Kollektivierung. Das Dadurch, dass die Ukraine einfach ständig in den Nachrichten ist, kommt jetzt alles wieder hoch. Und natürlich auch die Gegend um Cherson. Da wird ordentlich gekämpft in der Gegend um Nowa Kachowka. Es vergehen fünfzig Jahren, ohne dass du ein Wort davon hörst, und jetzt ist es ständig da. Ich habe keine Ahnung wie die Sache ausgehen wird, aber mir schwant da nichts Gutes.

Edwin: Und die Menschen, die du in Russland kennengelernt hast, hattest du jetzt, wo der Krieg angefangen hat nochmal Kontakt mit denen?

Fredy Gareis: Ja, aber ich finde es sehr schwierig. Ich weiß nicht. Wie haltet ihr das? Ich bin mir nicht sicher, wie offen man da reden kann.

Ira: Du meinst im Sinne von, dass man abgehört wird oder im Sinne von, dass ein Streit aufkommen könnte und man dann diese persönliche Ebene kaputt gemacht hat.

Fredy Gareis: Vor allem mit Konsequenzen für diejenigen, die da drüben sitzen. Das finde ich schwierig und sehe das bei anderen auch. Ich finde das auch noch einen schönen Punkt bezüglich der Herkunft, dass man nicht unbedingt das findet, was man sucht, aber was anderes. Zum Beispiel habe ich da einen Freund fürs Leben gefunden und das ist sowas, womit man irgendwie die Brücke schlagen kann zwischen Vergangenheit und Zukunft. Er war viel in Russland und der Ukraine unterwegs und er hat da viele Kontakte. Er ist Polizist, aber er weiß nicht, wie offen er mit den Leuten reden kann. Und natürlich hat er auch einige, die bei denen dann klar wurde, dass man sich eigentlich nicht mehr verständigen kann, weil doch Fronten aufgetreten sind, von denen man nicht wusste, dass sie eigentlich da sind.

Ira: Ich habe noch Verwandte in St. Petersburg. Aber das ist eine ältere Tante von mir. Ich frage mich, ob sie überhaupt mitbekommt, dass gerade ein Krieg ist. Sie ist schon so alt und das ist kein Thema zwischen meiner Familie und ihr. Wie ist es bei dir, Edwin?

Edwin: Schwer. Ich würde gerne wieder dahin reisen. Ich habe immer noch Freunde und Verwandte im Deutschen Landkreis Halbstadt und das sehe ich so ein bisschen als eine meiner Heimaten. Ich habe den Eindruck, dass mir wieder ein totalitäres Russland ein Stück Heimat genommen hat, in das ich jetzt nicht einfach frei reisen kann. Und wer weiß, wann ich wieder dahinfahren kann. Das finde ich schrecklich und diesen Gedanken hatte ich irgendwie zwei Monate nachdem der Krieg schon getobt hat. Der Gedanke ist mir wie ein Blitz in den Kopf gekommen: „Ich kann da nicht mehr einfach so hinreisen.“

Ira: Ich finde das auch persönlich schrecklich. Ich wollte letztes Jahr eigentlich wieder in die Ukraine. Und dann war das nicht möglich. Ich habe heute erst wieder geguckt, wie ich mit dem Zug nach Uschhorod komme, um in der ukrainischen Grenzstadt einen Freund zu besuchen. Ich wäge dann immer ab, ob es zu gefährlich ist. Kann ich vielleicht doch nach Odesa, um meine Freundin zu besuchen, der es gerade nicht gut geht. Man ist plötzlich auch so eingeschränkt. Und ganz davon abgesehen, dass ich mit meinen Eltern in die Dörfer der Ukraine wollte, wo ihre Eltern herkommen. Wenn es schlecht läuft, wird das niemals passieren, dass meine Eltern in die Ukraine reisen.

Edwin: Uns bleibt wieder Kasachstan übrig...

Ira: Ja, Kasachstan. Steppe. Wir haben schon lange nicht mehr über die Steppe gesprochen. Hast du die Steppe denn so richtig erlebt, als du in Kasachstan warst?

Fredy Gareis: Ich habe sie vom Zugfenster aus erlebt. Und es war auch wahnsinnig eindrücklich. Vor allem wenn man von Westsibirien, aus der Gegend um Barnaul runterkommt, wo es ja doch noch recht grün ist. Und dann auf einmal die Steppe! Ich kann mich erinnern, dass ich mich in den Zug gesetzt habe, nachdem ich am Himbeersee war. Nach dem Besuch im Straflager, der mich wirklich emotional sehr mitgenommen hat, obwohl es ein sehr schöner Besuch war bei brillantem Herbstwetter, aber es war einfach emotional sehr anstrengend. Dann habe ich mich in den Zug nach Alma-Ata gesetzt und bin abends auch schnell eingeschlafen. Ich wachte morgens auf. Wieder brillanter Sonnenschein. Draußen die Steppe und mir gegenüber - ein Kasache, der die ganze Zeit am Essen war und eigentlich nur darauf gewartet hat, dass ich aufwache und dass ich mit ihm esse, damit er nicht alleine isst. Und er hatte auch ein bisschen Wodka dastehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns verständigt haben. Es war superlustig. Wir haben den ganzen Weg, auf Grund der mangelnden Sprachkenntnisse, auf die Autos gedeutet, die draußen vorbeigefahren sind. Und er hat immer gesagt: Ah, Toyota. Good car. Good car. Und so ging es weiter. Das war sehr schön mit dem Zug durch diese leere Landschaft zu fahren. Da würde ich gerne nochmal hin.