„Second Hand“ – Heimat Schlesien: Christiane Hoffmann und David Skrabania

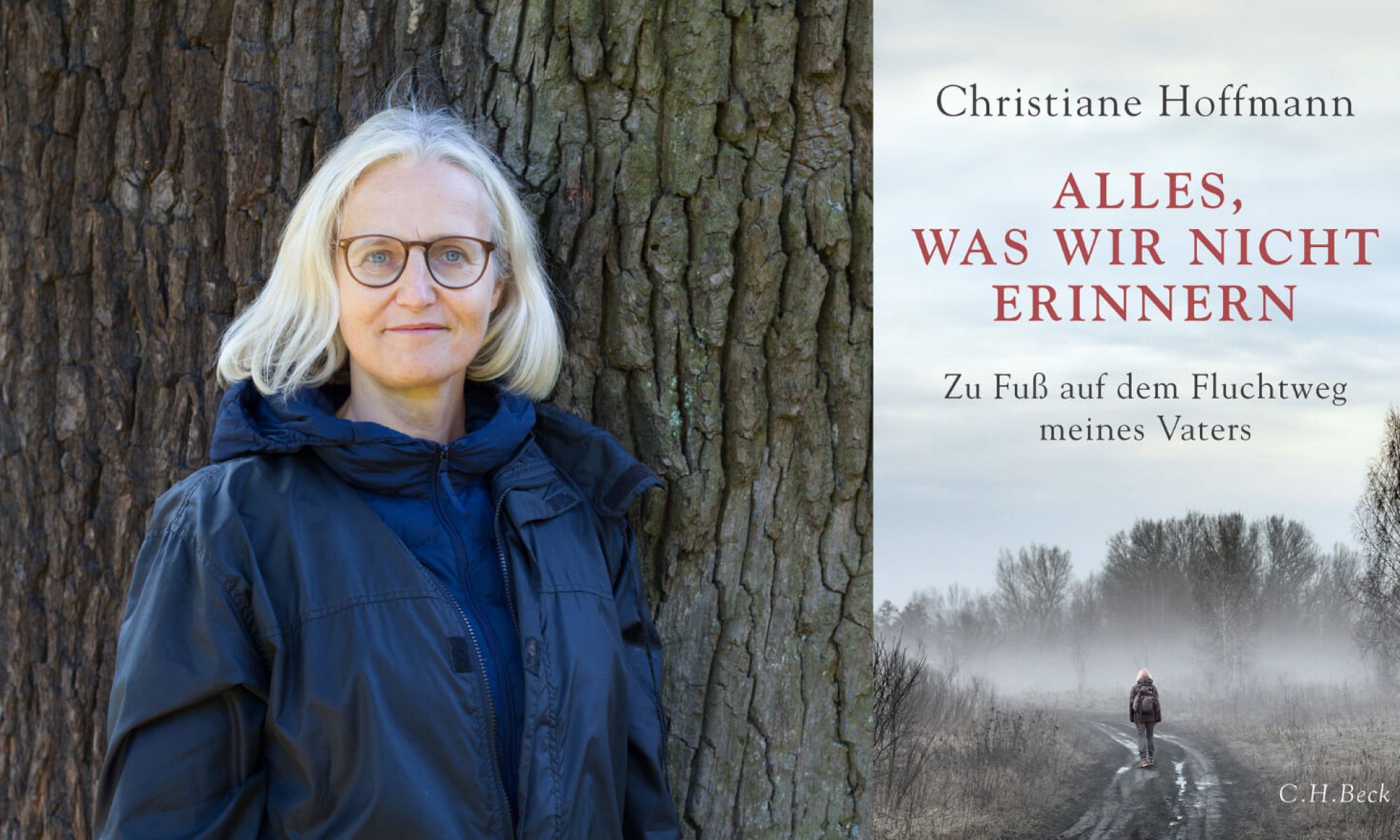

Sind Aussiedler und deren Kinder Heimatlose oder Heimatexperten? Und warum befindet sich das Museum für eine Region im heutigen Polen im tiefen Westen Deutschlands? Darüber sprechen Ira und Edwin in dieser Folge mit Dr. David Skrabania, Leiter des Oberschlesischen Landesmuseums und der Autorin Christiane Hoffmann, stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Ihr Vater flüchtete 1945 aus Niederschlesien. Seine Heimat, die für sie eine „Second Hand“-Heimat ist, hat sie sich erwandert und ihre Erlebnisse 2022 im Buch „Alles, was wir nicht erinnern“ veröffentlicht.

Hier können Sie sich diese Folge anhören

Edwin: Wir sind heute im Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen bei Düsseldorf und wollen uns mit der Frage beschäftigen, ob wir notorische Heimatsuchende oder Heimatexperten. Ich habe zumindest das Gefühl, viele Heimaten aber keine richtige Heimat zu haben. Wie ist das bei dir?

Ira: Ich habe auch das Gefühl, dass ich mehrere Heimaten habe. In Kasachstan, wo ich geboren wurde. Dann irgendwie auch in der Ukraine, wo meine Großeltern gelebt haben. Und auch Süddeutschland, wo ich aufgewachsen bin. Mittlerweile sehe ich es als Privileg so viele Heimaten zu haben. Ich glaube, dieses Gefühl, dass du und ich haben, das haben viele Menschen mit Wanderungsgeschichte. Und auch die vielen Aussiedlerinnen und Aussiedler hier in Deutschland. Das ist eine riesige Gruppe. Es sind über 4 Millionen Menschen. Ob sie aus dem postsowjetischen Raum kommen, aus Polen oder Rumänien – das eint uns alle.

Edwin: In dieser Folge sprechen wir darüber unteranderem mit Dr. David Skrabania, dem Leiter des Oberschlesischen Landesmuseums Ratingen, wo wir heute sind. Sowie anschließend mit der Journalistin und Autorin Christiane Hoffmann, die ein Buch über ihre Heimatsuche geschrieben hat, das letztes Jahr erschienen ist und ein Bestseller wurde. Sie ist stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung.

Ira: Es gibt einen besonderen Anlass, der uns heute nach Ratingen gebracht hat. Heute wird die Wanderausstellung zu Russlanddeutschen eröffnet. Zunächst möchten wir unseren Gast heute vorstellen: Dr. David Skrabania. Er leitete mehrere Jahre das Kulturreferat für Oberschlesien. Mit ihm sprechen wir über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Menschen mit Wurzeln in Oberschlesien, die kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland ausgesiedelt sind und denen, die ab den 1980ern gekommen sind. Und wir sprechen mit ihm über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Aussiedlern aus Polen und der Sowjetunion.

David Skrabania wurde 1981 im oberschlesischen Tarnowitz geboren. Er ist 1988 als Aussiedler mit seiner Familie in die Bundesrepublik Deutschland übergesiedelt. Er erstmal seinen Realschulabschluss gemacht und eine Ausbildung als Bauzeichner. Darauf war er vier Jahre bei der Bundeswehr. Und dann kommt das typische oder untypische: Er hat sich für einen zweiten Bildungsweg entschieden und hat sein Abitur nachgeholt. Er hat Geschichte und Slawistik an der Ruhr-Uni in Bochum studiert und 2019 eine Doktorarbeit, mit dem Titel „Keine Polen? Bewusstseinsprozesse und Partizipationsstrategien unter Ruhrpolen zwischen der Reichsgründung und den Anfängen der Weimarer Republik“ veröffentlicht. 2019 ist er Kulturreferent für Oberschlesien geworden und damit ein Kollege von Edwin. Was ein Kulturreferent macht, darüber sprechen wir auch kurz. Seit Februar 2023 leitet er das Oberschlesische Landesmuseums Ratingen. Eine beeindruckende Biografie! Erstmal herzlich willkommen! Danke, dass du heute unser Gast bist.

Dr. David Skrabania: Herzlichen Dank für die Einladung.

Edwin: Herzlichen Glückwunsch zur Ernennung zum Leiter dieses Museums. Ich habe sofort eine spontane Frage: Kann es sein, dass du, David, als Aussiedler mal in Marienfelde in Berlin warst?

Dr. David Skrabania: Das stimmt, ich war in Marienfelde, aber nicht als Aussiedler. Ich habe dort für das Landesamt für Gesundheit und Soziales ein Projekt zur Geschichte des Notaufnahmelagers Marienfelde bearbeitet.

Edwin: Das finde ich sehr spannend, weil ich selbst mit meiner Familie 1994 in Marienfelde war. Neulich war ich dort und habe mir die Ausstellung dort angesehen, in der aus meiner Sicht die Aussiedler leider ein bisschen zu kurz gekommen sind. Es ist jetzt eher ein Museum zur deutsch-deutschen Geschichte geworden.

Ira: Du bist nicht den gerade Weg zum Studium gegangen, sondern es gab Umwege. Bist du jetzt im Nachhinein froh, dass es die gab, oder hättest du dir gewünscht, gleich Eingang in die akademische Welt zu finden?

Dr. David Skrabania: Ich glaube, im Nachhinein bin ich froh über die Umwege. Darüber, dass ich in einem Alter von 25, 26 Jahren erst das Studium begonnen habe. Und wenngleich es leider auch in Deutschland so ist, dass, je später man studiert, je später man vielleicht seine Dissertation schreibt, desto schwieriger ist es dann beruflich anzukommen, glaube ich, dass es für mich persönlich schon große Vorteile gebracht hat, das Ganze ein bisschen in einem anderen Bewusstsein zu machen und nicht in einem Bewusstsein dieser strukturierten Weise und direkt nach dem Abitur studieren geht. Man ist vielleicht mit 25 fertig und schreibt vielleicht eine Dissertation oder man macht zwischendurch Praktika und so weiter. Ich denke, wenn man später dazu kommt, dass man auch viel fokussierter das Ganze angeht, viel ernsthafter und das hat sicherlich im Nachhinein mehr gebracht als es geschadet hat.

Ira: War es bei dir auch so, dass deine Eltern wollten, dass du erstmal was „gescheites“ lernst? Meine Eltern wollten, dass ich Lehrerin werde. Das Studium habe ich zwei Wochen durchgezogen und habe dann gewechselt.

Dr. David Skrabania: Das war bei mir ähnlich. Ich habe von Zuhause mitgenommen etwas vernünftiges zu lernen zu sollen. Dann hat man irgendwann einen guten Job, ist Geselle und man kann sein Geld, seine Brötchen verdienen, eine Familie ernähren und so weiter. Ich glaube, dass ist ziemlich typisch. Das habe ich auch in meinem Umfeld bei Bekannten, bei Freunden erlebt, die ähnliches erlebt haben, ähnliches Zuhause gehört haben. Irgendwann habe ich dann gemerkt, wie viele andere vielleicht auch, dass es doch nicht das Wahre ist. Die Ausbildung zum Bauzeichner hat mir nicht die Freude bereitet, wie vielleicht meinem Bruder, der das auch gelernt hat und der bis heute als Techniker arbeitet. Bei mir war eher dieser Drang etwas anderes zu machen, Geschichte zu studieren, sehr ausgeprägt. Der kam etwas später zum Tragen, als ich mich während der Bundeswehrzeit entschieden habe, noch etwas Sinnvolles abends zu machen und eben ein Abendgymnasium besucht habe. Ich denke, dass ist ziemlich typisch für uns Aussiedler, dass unsere Biografien nicht so gradlinige sind. Gerade für die Aussiedler, die vielleicht als Kinder oder Jugendliche nach Deutschland gekommen sind, dass da vielleicht auch ein bisschen von Seiten unserer Eltern ein Understatement betrieben wird oder wurde. Und ich denke, zu Unrecht. Du hast gerade Marienfelde angesprochen. Ich habe da bei diesem Projekt in der Grundschule sehr viele Interviews geführt. Dieser Direktor an der Schule in Marienfelde, Herr Bonner, der hat mir etwas Bemerkenswertes gesagt. Er hat gesagt: Nachdem die Aussiedlerkinder angekommen waren, nach wenigen Monaten die Sprache erlernt haben, haben wir festgestellt, dass sie eigentlich viel besser in der Schule sind als die einheimischen Kinder. Das meine ich mit dem Understatement. Dass man aus dem kommunistischen Bereich durchaus Skills und viel Können über die Schule vermittelt bekommen hat, die dann hier vielleicht nicht direkt erkannt worden sind und die Potentiale vielleicht nicht ausgeschöpft worden sind. Insofern glaube ich schon, dass diese nicht so gradlinigen Karrieren in den Biografien bei Aussiedlern ausgeprägt sind.

Edwin: Hat es aber vielleicht was damit zu tun, dass man der Mehrheitsgesellschaft beweisen wollte, dass man jetzt nicht schlechter ist, sondern daraus auch so einen Ehrgeiz entwickelt hatte?

Dr. David Skrabania: Auch das glaube ich. Dass vieles davon zutrifft. Denn wenn ich etwas mitgenommen habe aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, dann sicherlich die Tatsache, dass ich oder wir eher als Polen wahrgenommen wurden, denn als Deutsche aus Oberschlesien. Das hat natürlich dazu geführt, dass sich die Identität entsprechend geprägt hat. Ich glaube schon, dass man durch diese Fremdzuschreibung klarer diesen Gedanken hatte, dass man hier nicht so richtig heimisch ist. Man ist nicht Deutscher in Deutschland. Das muss man schon so klar sagen. Was man immer so hört, dass da Deutsche nach Deutschland gekommen sind, ist offensichtlich nicht so gewesen. Das zeigt sich an den fehlenden Sprachkenntnissen, an einem anderen Habitus und an anderen Identitäten. Das hat dazu geführt, dass man sich beweisen wollte. Das glaube ich schon. Bei vielen ist es auch gelungen. Statistisch ist das schwer zu fassen, aber bei mir kann ich das schon sagen, dass da ein gewisser Anspruch bestand weit zu kommen.

Ira: Ihr habt eine Gemeinsamkeit: Du warst und Edwin ist noch Kulturreferent, in seinem Fall für Russlanddeutsche. Was macht denn ein Kulturreferent? Was kann man sich drunter vorstellen? Was waren deine Aufgaben, David? Und Edwin, du kannst gerne Ergänzen, was deine aktuellen Aufgaben sind?

Dr. David Skrabania: Das ist schwer in ein paar Sätze zu fassen, was ein Kulturreferent macht. Das Schöne an dieser Tätigkeit war und ist, dass man viele Freiheiten in seiner Tätigkeit hat. Es geht grundsätzlich um kulturelle Breitenarbeit, um eine Popularisierung der Bezugsregionen, zu denen man arbeitet, eine Popularisierung ihrer Geschichte, ihrer Kultur. Der Bezug zu den Menschen natürlich, der Aufbau von Kooperation mit Partner in den Bezugsregionen. Das ist dann im Fall Oberschlesiens vor allem Polen aber auch ein kleiner Bereich der Tschechischen Republik. Eine sehr spannende Tätigkeit, die in die Zivilgesellschaft hineinwirkt und aus dieser Zivilgesellschaft Feedback zurückerhält. Ich glaube, gerade in dieser Arbeit und auch in der Arbeit von Museen, die sich mit diesen Bezugsregionen, mit den Herkunftsregionen der Aussiedler und der Vertriebenen und Flüchtlinge beschäftigen, ist ein Faktor sehr wichtig, der aber in der offiziellen Verlautbarung gar nicht so sehr rüberkommt, nämlich: Völkerverständigung. Ich glaube, wir sind als Mittler zwischen den Völkern, zwischen den Nationen unterwegs und das macht diese Aufgabe besonders wertvoll, wie ich finde.

Edwin: Wir sind insgesamt neun Kulturreferentinnen und Kulturreferenten, die in Deutschland verteilt sind und jeweils für verschiedene Herkunftsregionen der deutschen Aussiedler, Vertriebenen und Flüchtlinge zuständig sind und diese Arbeit. Wir sind jeweils an Museen angesiedelt. Bis auf einen Fall. Da ist der Kollege in München an ein Kulturinstitut angebunden. Konkret beschäftigen sich Kulturreferenten zum Beispiel mit diesem Podcast. In solchen Formaten erzählen wir der Mehrheitsgesellschaft, der Bevölkerung die Hintergründe zu diesen Bevölkerungsgruppen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Folge von Flucht und Vertreibung oder auch Aussiedlung hier nach Deutschland gekommen ist. Da wäre jetzt die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Hier im Oberschlesische Landesmuseum in Ratingen, eine kleine Gemeinde bei Düsseldorf, wird die Kulturgeschichte einer Region dargestellt, aber im Sinne eines Landesmuseums. Eine Region, die mehrere hundert Kilometer von hier entfernt ist und früher an dem südöstlichsten Zipfel des Deutschen Reiches war. Nun ist diese Geschichte für die Mehrheit abstrakt und viele fragen sich, warum denn hier? Was meinst du, was müssen Menschen über Schlesien heute wissen und warum ist das relevant für die heutige Zeit?

Dr. David Skrabania: Man kann das auf zweierleiweise beantworten. Einmal mit der Geschichte der Landsmannschaft der Oberschlesier, die in Hösel bei Ratingen, ihre Heimat gefunden hat und aufgrund dessen das Museum, das später gegründet worden ist, an dieser Stelle ist. Für mich interessanter ist die Begründung, dass man einmal klar darauf verweist, dass Oberschlesien über viele Jahrhunderte zum Habsburger Reich und dann zu Preußen gehört hat. Nach dem Ersten Weltkrieg zwischen Polen und Deutschland geteilt wurde, weil es eine Region war, die eben nicht so homogen deutsch-deutschsprachig war, sondern ganz im Gegenteil eine sehr heterogene Region war, mit einer Bevölkerung, die auch polnische oder mährische Dialekte sprach. Es gab Juden in Oberschlesien, es gab Deutsche aus ganz unterschiedlichen Regionen des Reiches, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach Oberschlesien gekommen sind. Diejenigen, die tatsächlich seit dem späten Mittelalter, seit der frühen Neuzeit in Oberschlesien Siedlungen gegründet haben. Aber später beispielsweise auch preußische Beamtenschaft, die um 1900 erst mit ihren Familien aus Thüringen, aus Sachsen, aus Bayern nach Oberschlesien kam. Eine sehr heterogen gewachsene Region, die ihre Bedeutung vor allem aufgrund der Rohstoffe gewonnen hat. Die Anfänge des Bergbaus liegen schon 500 Jahre zurück. In meiner Heimatstadt Tarnowitz, auf Polnisch Tarnowskie Góry, ist bereits Ende des 15. Jahrhundert Silbererz abgebaut worden. Dann die Industrielle Revolution im 19. Jahrhundert. Das oberschlesische Industrierevier war nach dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet das zweitgrößte in Europa. Daraus schöpfte es seinen Reichtum und seine Bedeutung für Deutschland. Aber Oberschlesien ist auch eine Region von Zuwanderung und Abwanderung. Die Verbindung nach Nordrhein-Westfalen, die sind mindestens 160 oder 170 Jahre alt. Schon um 1870 kamen die ersten Oberschlesier an Rhein und Ruhr, um hier in Bergwerken und in Hütten zu arbeiten. Es waren mehrere 10.000 Personen, die schon damals kamen, die zum Teil blieben, zum Teil wieder zurückgingen, aber die eine stete Migrationsbewegung aus Oberschlesien in das heutige Land Nordrhein-Westfalen – dass es damals natürlich noch nicht gab – begonnen haben. Sie haben Migrationswege in Kraft gesetzt, die bis heute bestand haben. Das zeigt sich ganz stark dann nach 1945, nicht nur durch die Hundertrausende Vertriebenen und Flüchtlinge, die nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind, sondern dann vor allem an den Aussiedlern aus Oberschlesien. Ich habe mal eine Rechnung aufgemacht: Von den insgesamt circa 1,5 Millionen Aussiedlern aus Polen, kamen weit über 900.000 aus dem historischen Bereich Oberschlesien und von denen circa 600.000 nach Nordrhein-Westfalen. Wir sprechen hier von einer sehr großen Bevölkerungsgruppe und wir sind das Bindeglied zwischen der alten und der neuen Heimat dieser Menschen.

Edwin: Wir sind ja immer dabei zu erklären, warum wir diese Museen denn brauchen, die irgendwelche Regionen darstellen, wo irgendwann mal Deutsche gelebt haben. Oft gibt es bei der Mehrheitsgesellschaft sogar so einen Gedanken, dass es um deutschen Kolonialismus ginge, den man kritisch betrachten sollte, als im Sinne von Heimat ausstellen. Aber so wie ich das verstanden habe, als man sich Anfang der 1950er Jahre darüber Gedanken gemacht hat, was man mit der Kultur der Vertriebenen und der Geflüchteten, später der ausgesiedelten Menschen macht, ist man zu dem Schluss gekommen, dass das ja ein Teil ihrer Heimat ist. Und so wie Bayern, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen ihre Landesmuseen haben und da ihre Landesgeschichte darstellen, so war der Logik nach auch die Möglichkeit geschaffen worden, dass diese Gruppen an ihre Heimat erinnern, diese darstellen und an die breite Öffentlichkeit vermitteln. Insofern sehe ich da sehr viele Parallelen zu unserer Einrichtung in Detmold. Es geht darum, den betroffenen Menschen ein Stückchen ihrer Heimat zu geben und der Mehrheitsgesellschaft die Möglichkeit zu geben, diese Heimat auch zu verstehen. Aber es gibt ein Umdenken in diesem Prozess. Man verabschiedet sich in den musealen Einrichtungen von dem Konzept Heimatstube und geht hin zu einem öffentlichen Museum. Wie war das denn hier an dem Museum? Hast du diese Zeit erlebt, als man vom Heimatmuseum zum öffentlichen, modernen Museum übergegangen ist?

Dr. David Skrabania: In den letzten Jahren haben wir diesen Übergang versucht aktiv zu gestalten. Durch eine andere Art der musealen Ausstellung, durch viele Veranstaltungen, durch Podiumsdiskussionen, durch Referenten, die hier vorgetragen haben und immer mit einem Gedanken der Anschlussfähigkeit der Themen. Weil uns natürlich bewusst ist, dass Oberschlesien für viele hier ein mythologisierter Ort ist. Ein Ort, der vielleicht irgendwo weit weg im Osten liegt. Wieso machen wir diese Themen hier? Wir haben jetzt aktuell eine Ausstellung zur Zeit als Oberschlesien 1922 - 1939 zwischen Deutschland und Polen geteilt war. Und anhand dieser Ausstellung kann man vieles andere zeigen, nämlich man kann andere europäische Konflikte auf ethnisch-nationaler Ebene vergleichend darstellen. Beispielsweise den Jugoslawienkonflikt, der aktuell wieder mit Bosnien-Herzegowina und mit dem Kosovo in gewisser Weise aufzuflammen scheint. Der Ukrainekrieg, die Krim natürlich. Auch der Nordirland-Konflikt, das ist vielen Leuten noch näher im Bewusstsein. Aber auch Geschehnisse, wie die Thematik der Freiheitsbestrebung der Basken im Baskenland, oder der Schotten. Oder nehmen wir Katalonien zuletzt. All das ist in gewisser Weise vergleichbar mit dem historischen Beispiel Oberschlesiens und hier noch eine Besonderheit: Dass damals der Versuch, wie über eine Konvention, also über ein internationales Abkommen der Frieden gesichert werden sollte, das ist eigentlich die Ursprungsidee für andere Friedensverträge in anderen europäischen Gebieten und sogar Weltregionen. Das heißt, die Anschlussfähigkeit der Themen versuchen wir darzustellen, auch über die Bedeutung von historischen Geschehnissen in Oberschlesien für die Entwicklung von internationalem Recht beispielsweise. Damit kommen wir dem auch ein wenig entgegen, weil eine Heimatstube wollen wir in der Zukunft nicht mehr sein, weil diese Heimatstuben nicht mehr in die Zeit passen, glaube ich. Es ist schwierig politisch-historischen Bildung auf Grundlage von Heimatstuben durchzuführen, da man in den Museen auch viel mehr in Multimedia geht. Und wir orientieren uns an internationalen Museumsstandards. Insofern wollen wir auch diese Anschlussfähigkeit schaffen und werden auch in Zukunft daran arbeiten.

Ira: Nach unserem Gespräch werde ich mir das Museum auf jeden Fall genauer anschauen. Hast du einen Tipp für mich? Vielleicht ein oder zwei Gegenstände, die aus deiner Sicht eine besondere Symbolkraft haben?

Dr. David Skrabania: Ganz sicher unser Polski Fiat, der sogenannte „Maluch“. Das ist ein Fahrzeug, was sehr typisch ist für eine Zeit, die viele Oberschlesier noch selbst im Bewusstsein haben. Der kleine Fiat war das Synonym des kommunistischen Wohlstands, den man mit einem eigenen Fahrzeug erreichen konnte. Und wenngleich das hier auch für die gesamte polnische Geschichte irgendwo bedeutend ist, ist es natürlich auch bedeutend für die vielen Hunderttausende oberschlesischen Aussiedler. Das ist ein Objekt, das wir demnächst auf die Straße schicken werden, weil wir ihn inzwischen flottbekommen haben. Er ist repariert und inzwischen auch angemeldet worden. Er benötigt noch ein bisschen Anstrich, um direkt auf uns zu verweisen und dann wird er auf die Straße gehen. Ich hoffe, dadurch noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erlangen.

Ira: Was bedeutet das „er geht auf die Straße“? Wird das eine Art Minimuseum geben, das von Stadt zu Stadt tourt?

Dr. David Skrabania: Genau. Einmal dadurch, dass er allein im Stadtbild und hier im Ruhrgebiet sichtbar sein wird – so viele dieser Fahrzeuge gibt es ja gar nicht mehr. Selbst in Polen gibt es kaum noch welche. Das sind inzwischen Oldtimer. Und auf der anderen Seite überlegen wir gerade die Möglichkeiten, wie wir mit ihm ein kleines Minimuseum aufbauen können.

Edwin: Wofür steht er denn?

Dr. David Skrabania: In den 1980er Jahren war es für viele Aussiedler ein Traum dieses Auto zu besitzen. Viele sind auch mit diesem Auto nach Deutschland gekommen. Ich glaube, gerade in Marienfelde kann ich mich erinnern, da habe ich auch in der Publikation ein Foto benutzt, wo ein Polski Fiat vor der Notaufnahmestelle steht, mit einem Koffer auf dem Dach, weil das so ein kleines Auto war, dass es defacto keinen, bzw. nur einen ganz kleinen Kofferraum hat. Insofern ist das für viele die Erinnerung an den Weg in den Westen. Mit dem „Maluch“ und dann später dem Mercedes, den man dann hatte. Im gewissen Sinne ist das auch der Weg eines wirtschaftlichen Aufstiegs. Ganz klar. Eines sozialen Aufstiegs, den sich viele Aussiedler auch erhofft haben. Und ich glaube, in gewisser Weise in so einer Aneinanderreihung vom „Maluch“ zum Mercedes kann man das sicherlich auch erzählen.

Edwin: In vielen einschlägigen Ausstellungen und Museen stehen eher andere Objekte für die Migration oder für die Aussiedlung oder die Flucht. Meistens ist es dann ein Koffer oder ein Leiterwagen. Habt ihr auch sowas?

Dr. David Skrabania: Ja, auch bei uns steht ein Koffer, sogar mehrere. Auch ein kleiner Handgepäckwagen. Es gibt diese vielen Bilder und Kameraaufnahmen von Menschen, die 1945 durch den Winter geflohen sind und eben ganz typisch mit diesem Handwagen in der Hand geflohen sind, der für eine erzwungene Migration steht. Das ist sicherlich das Gegenstück zu dem „Maluch“, der trotz allem eine „freiwillige“ Aussiedlung bedeutet. Freiwillig in Anführungszeichen gesetzt natürlich, weil die Umstände die Leute dazu gezwungen haben, zu gehen, wenn man schon die Möglichkeit hatte, einen ausländischen Pass zu erhalten. Aber es ist schon die Motivationslage, die eine völlig andere ist und diese Motivationslage zwischen der Zwangsflucht im tatsächlichen Sinne und der Aussiedlung in den 1980er Jahren, die ist schon sehr breit gestreut und die macht dann natürlich auch deutlich, was für unterschiedliche Motivationen es allein in diesen wenigen Jahrzehnten nach 1945 gab, um die Heimat zu verlassen.

Edwin: So stehen diese zwei Objekte für die zwei großen Gruppen der „Schlesier“ hier in Deutschland. Und zwar diejenigen, die während des Endes des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland gekommen sind und derjenigen, die, wie im Fall deiner Familie, als Aussiedler gekommen sind. Was sind denn für dich die Unterschiede oder was sind die Gemeinsamkeiten? Gibt es eine gemeinsame Mentalität oder gibt es mehr trennendes zwischen diesen zwei Gruppen?

Dr. David Skrabania: Ich glaube, es gibt beides. Eine gemeinsame Mentalität, wenn man von einer schlesischen oder oberschlesischen Mentalität ausgeht, dann gibt es viele Gemeinsamkeiten. Ganz starke Familienbindung, ganz starke Bindung an den Katholizismus, an die Kirche, ein konservativer Geist vielleicht im Großen und Ganzen, der sowohl die Vertriebene und Flüchtlinge der Jahre 1945/46 und danach auszeichnet als auch die Aussiedler der 1970er und 1980er Jahre. Aber es gibt auch Unterschiede. Die sind beispielweise sprachlich und dadurch bedingt, dass viele Aussiedler aus Polen und aus Oberschlesien in den 1970er und 1980er Jahren mit zumeist nur noch rudimentären Sprachkenntnissen kamen. Die Älteren, die noch vor 1945 ein deutsches Schulsystem besucht haben, die sprachen noch Deutsch. Wenngleich auch damals für die meisten Familien in Oberschlesien Deutsch die zweite Sprache war, nach dem oberschlesischen Dialekt. Die Jüngeren, die nicht mehr Deutsch lernen konnten, weil es auch in Oberschlesien defacto verboten war Deutsch zu lernen, die kamen dann ohne deutsche Sprachkenntnisse. Die kamen aber auch mit einem Polnisch, das häufig eher ein Dialekt war, denn die polnische Hochsprache. Das war für die Deutschen nicht zu unterscheiden. Und die kamen aber auch mit einer etwas anderen Mentalität und ich glaube, ein Bild verdeutlicht das ein wenig. Ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit dem Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Oberschlesier, mit Klaus Plaszczek. Und der sagte mir: Weißt du David, als dann die vielen Aussiedler aus Oberschlesien kamen und die kamen zu der Landsmannschaft und es gab Zuzug, aber dann gab es einen Bruch. Der Grund für den Bruch war derjenige, dass sie, wenn die ein, zwei Bier getrunken haben, sehr schnell in den Dialekt, ins Polnische gefallen sind. Das haben die Alten nicht gerne gesehen und da gab es wieder Konflikte und Reibungspunkte. Ich glaube schon, die Sprache und die sprachlichen Fähigkeiten zwischen denen, die nach 1945 kamen und denen, die eben später kamen, ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal waren. Das führte auch bei den Oberschlesiern zu einem gewissen Sich-verstecken zu den Aussiedlern der 1970er, 1980er und 1990er Jahre. Ein Kollege von mir hat mal den Begriff Szeptacze geprägt, also die Flüsterer. Dieses sich in irgendeiner bestimmten Art und Weise verstecken, um dem Bild des Deutschen aus Oberschlesien zu entsprechen, das hatte schon gewisse tragische Züge. Denn das hat auch in der zweiten und dritten Generation zwar einerseits zu einer doch zügigen und guten Integration geführt, aber dann auch zum großen Teil dem Sprachverlust und auch zum Verlust dieses Bewusstseins für die Heimat bei den jüngeren Oberschlesiern. Das ist sicherlich ein Phänomen der Aussiedler, in bestimmten Bereichen ähnlich zu den Russlanddeutschen. Wobei ich da glaube, dass bei den Russlanddeutschen – so heterogen die Gruppe auch ist – die russische Sprache viel selbstverständlicher verankert ist als das Polnische bei den Oberschlesiern. Und das ist dann vielleicht auch dieser Unterschied.

Ira: Wir sind heute hier, weil die Wanderausstellung eröffnet wird. Ich wollte dich nämlich gerne fragen, wo du Gemeinsamkeiten oder Unterschiede in den Gruppen siehst. Also bei Aussiedlerinnen aus der Sowjetunion und Aussiedlerinnen aus Polen?

Dr. David Skrabania: Ich glaube, diese sprachliche Abkehr bei vielen Oberschlesiern, der Versuch diesem Bild zu entsprechen des deutschen Vertriebenen oder des deutschen Aussiedlers, der ist bei den Oberschlesiern schon ziemlich stark ausgeprägt. Auch über die Generationen hinweg. Es hat sich inzwischen auch geändert. Zu Beginn wollten die Leute unbedingt ein Teil dieser Gesellschaft werden. In den 1990ern wollten sie die Sprachkurse absolvieren, arbeiten, eine Wohnung haben – das war eben das Wichtige, um anzukommen. Irgendwann sind sie dann selbstbewusster geworden und haben nicht alles so kritiklos an dieser Gesellschaft für gut befunden, sondern haben aus diesem Selbstbewusstsein, das über die Integration entstanden ist, sich immer mehr als Teil dieser Gesellschaft gefühlt. Sie waren dann auch bereit Dinge zu kritisieren, die ihnen nicht gefallen haben. Mit dieser Kritik kam auch eine gewissen Rückwendung in Richtung Polen, in Richtung Oberschlesien, weil man dann sagte: Es war auch nicht alles schlecht dort. Und meine Familie, meine Kinder sind dort geboren, wir sind da in den Urlaub gefahren. So schlecht war es nicht. Und vor allem merken vielen dann auch, dass Polen jetzt auch einen Riesenschritt seit dem Beitritt in die EU gemacht hat. Das Land entwickelt sich, Oberschlesien entwickelt sich. Viele Dinge werden immer moderner. Wenn man dahinfährt und einige Jahre nicht da war, dann erkennt man das Land nicht wieder. Auch Oberschlesien konkret erkennt man nicht wieder. Da kommt es auch wieder zu einer Hinwendung nach einer gewissen Zeit. Dieser Prozess sich erstmal ganz stark anzupassen, um sich zu integrieren, dann der Aufbau von Selbstbewusstsein und dann als dritter Schritt die Wiederhinwendung zu der Heimatregion. Das ist ziemlich typisch, glaube ich, für die Oberschlesier. Wie sich das mit den Russlanddeutschen verhält, ist für mich schwierig in einen Kotext zu setzten.

Edwin: Das ist schon fast eine philosophische Frage. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen in der heterogenen Gruppe der Russlanddeutschen an diese Frage. Ein wesentlicher Unterschied ist, weil Ira vorhin nach Unterschieden gefragt hat, der Umstand, dass russlanddeutsche Spätaussiedler vor allem erst ab den 1990er Jahren gekommen sind. Das war der große, der sehr große Rest von denen, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier hängen geblieben sind. Diejenige, die damals die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland gegründet haben, deren Wanderausstellung heute eröffnet wird. So haben wir eigentlich nur die Perspektive der frisch gekommen Spätaussiedler, die sehr dominiert. Ich stelle mir das aber innerhalb der Oberschlesier als einen gewissen Konflikt vor, dass man sich nichts erzählen kann. Dass die einen die anderen nicht als die richtigen Schlesier definieren und die anderen definieren dann die Neuen eher als Polen. Gibt es da auch Konflikte oder seid ihr vielleicht für die alten Schlesier sowas, wie die Heimatexperten und könnt denen die Heimat sogar schmackhaft machen und näherbringen?

Dr. David Skrabania: Auch das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, diesen Konflikt gab es. Das hatte ich mit diesem Beispiel gerade auch versucht zu erklären, dass der Konflikt sprachlich hervortrat. Aber natürlich gab es auch eine andere Mentalität. Die Leute, die in den 1980er, 1990er Jahren gekommen sind, sind in einem kommunistischen Staat sozialisiert worden. Sie haben sich wahrscheinlich auch deswegen leise integrieren wollen, zurückhaltend sein wollen, nicht auffallen, weil sie natürlich ihre Erfahrungen gemacht haben, mit einem Staat, der unfrei war und sie wollten nicht auffallen. Die alten Oberschlesier, so wie ich sie hier auch noch erlebe und erlebt habe, die auch die Landsmannschaft mitgeprägt haben, die haben natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Es gibt zahlreiche von denen, die aus Familien kommen, die in der Zwischenkriegszeit die deutsche Minderheit im polnischen Staat waren. Auch das ist noch einmal ein Unterschied. Die haben eine ganz andere Herangehensweise in Bezug auf die Mentalität und die Identität. Ich denke, man ist den Konflikten vielleicht irgendwo ausgesetzt gewesen, aber es war sicherlich nicht so, dass es nach außen getragen worden ist. Das waren interne Konflikte, gerade dort, wo man in Vereinen zusammen gearbeitet hat oder etwas geschafft hat, aber auf einer sozialen Ebene gab es diese Konflikte gar nicht so.

Ira: Wir wollten noch auf das Thema Erbermittler zu sprechen kommen.

Edwin: Das ist ein spannendes Thema, weil wir uns ja mit solchen Familiengeschichten im Sinne der Familienforschung beschäftigen. Aber was ist ein Erbermittler?

Dr. David Skrabania: Ich habe das Ganze irgendwann nicht mehr gemacht, nachdem ich Kulturreferent geworden bin. Ein Beruf, der nicht reglementiert ist, den man nicht mit einer Ausbildung lernen kann, aber es ist hochinteressant. Wie läuft es von statten? Die Aufträge, die ich hatte, das waren Aufträge, die von Gerichten kamen. Sie kamen von Gerichten, weil Leute irgendwo einsam gestorben sind. Wir leben in einer immer älter werdenden Gesellschaft. In einer Gesellschaft, in der die Familienstrukturen nicht mehr so sind, wie vielleicht noch vor 30, 50 oder 70 Jahren. Leider ist es so, dass viele Leute einsam versterben und manchmal auch einen gewissen Besitz hinterlassen. Und so war es dann auch in den meisten Fällen, die ich hatte. Oder es gab Leute, die vielleicht Familien haben, aber keinen Kontakt mehr zu diesen Familien hatten. Und deswegen kann es dazu kommen, dass ein Gericht nach einem Todesfall erstmal sehen muss, wo die rechtmäßigen Erben sind? Wenn es eben kein Ehemann, keine Ehefrau, keine Kinder oder vielleicht Geschwister gibt, dann muss man schon in die sogenannte dritte Erbordnung schauen. Dritte Erbordnung bedeutet Cousins und Cousinen und andere Nachkommen. Da ist man schon weit entfernt. Und hier natürlich auch Nachwirkungen der Jahre 1945, 1946. Ich habe mich in meiner Erbenermittlertätigkeit ganz klar auf die ehemaligen deutschen Ostgebiete konzentriert. Die Familien sind auseinandergerissen worden, mit Flucht und Vertreibung 1945. Der eine Bruder hier, der andere dort. Der eine hat in Schleswig sein neues Leben aufgebaut, der andere in Bayern und irgendwann nach Jahrzehnten verlieren sich die Nachkommen aus den Augen. Das heißt, die Erbenermittlung in diesem Bereich bedeutet häufig Recherche vor Ort. Es kam vor, dass ich mal in irgendein Oppelner Dorf gefahren bin, dort durch die Gegend gelaufen bin, an die Häusertüren geklopft habe, auf dem Friedhof nach dem Namen gesucht habe, dessen Nachkommen ich finden musste und mit einfachen Leuten ins Gespräch gekommen bin. Man glaubt gar nicht, wie viele Leute auf einem Dorf, anders als in Städten, noch wissen wer wann wo gewohnt hat und wohin die Nachkommen ausgereist sind. Es gab aber auch historisch gesehen sehr spannende Sachen auf der Suche nach Erben. Ich erinnere mich an einen Fall einer wolhyniendeutschen Familie, in der Nähe der Stadt Luzk, die nach der neuen Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg 1920 polnische Staatsbürger geworden sind. Die dann 1940 „Heim ins Reich“ mussten. Zunächst in der Nähe von Łódź, dann nach Zwickau gekommen sind und nach 1945 dann über das gesamte Bundesgebiet verteilt wurden. Interessanterweise waren zwei der um 1900 geborenen Kinder in den USA, in Pittsburgh geboren. Da gab es bei dieser Familie noch eine Auswanderung in die USA und eine Rückkehr nach Wolhynien, die dazwischen lag. Eine unglaubliche Mobilität auch damals schon von diesen Menschen. Ob freiwillig oder erzwungen. Man rekonstruiert eben diese Familienstrukturen. Das Spannende am Ende ist für mich nicht so sehr, dass sich die Leute dann über das freuen, was sie erben. Viele Erben nur wenig. Manchmal geht es da um 20.000 Euro, die dann auf 30 Personen verteilt werden. Aber wenn sie diesen genealogischen Baum dann in den Händen halten und sich anschauen können und nachvollziehen können, woher sie eigentlich kommen, wie viele Geschwister der Großvater, der Vater oder die Mutter hatten, wo die hin sind. Das ist für die Menschen wahrscheinlich das, was es viel wertvoller macht als das bisschen Geld.

Ira: Ich glaube, das wäre auch mein Traumjob. Wenn ich mit dem Journalismus und der Kommunikation fertig bin, dann werde ich auch Erbermittlerin.

Edwin: Was ich auch sehr spannend finde, mit Menschen, die als Aussiedler oder als Vertriebene und Flüchtling nach dem Zweiten Weltkrieg aus Polen gekommen sind, ist für mich immer diese Überlegung, dass meine mennonitischen Vorfahren, wenn sie sich damals kurz nach dem Preußen sich Westpreußen bei den Teilungen Polens einverleibt hatte, nicht entschieden hätten nach Russland zu gehen, dann wären sie wahrscheinlich auch als Aussiedler aus Polen gekommen. Auch Iras Großeltern oder die Wolhyniendeutschen sind zum größten Teil aus Kongresspolen nach Wolhynien eingewandert. Wären sie dort geblieben, wo sie davor gelebt haben, wären sie wahrscheinlich auch als Aussiedler aus Polen gekommen. Insofern haben wir da wirklich sehr vieles gemeinsam. Die europäische DNA besteht eben aus diesen verschiedenen Migrationswegen und man findet mit jedem irgendwo eine Gemeinsamkeit, in einer der vielen Herkünfte.

Ira: David, vielen Dank für das Gespräch! Wir werden gleich rübergehen und die Wanderausstellung gemeinsam eröffnen. Dir weiterhin alles Gute als Museumsleiter hier in Ratingen. Danke!

Dr. David Skrabania: Herzlichen Dank für euren Besuch und die Möglichkeit, dass ich mir euch hier dieses Interview führen konnte.

Edwin: Danke!

Ira: Edwin und ich freuen uns, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit Christiane Hoffmann zu sprechen. Sie ist unter anderem Journalistin gewesen. Sie hat für die FAZ als Auslandskorrespondentin in Moskau und auch für den Spiegel gearbeitet. Aktuell ist sie erste stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung und erste stellvertretende Leiterin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Sie ist auch Schriftstellerin. 2022 erschien ihr Buch „Alles was wir nicht erinnern“, das auf den Bestsellerlisten landete. Darin geht es um den Fluchtweg ihres Vaters aus Niederschlesien. Die Familie musste nämlich 1945 vor der sowjetischen Armee fliehen. Erstmal herzlich willkommen, Frau Hoffmann!

Christiane Hofmann: Vielen Dank für die Einladung!

Ira: Edwin, du hast das Buch kürzlich gelesen. Magst du kurz erzählen, um was es in dem Roman geht?

Edwin: Ich war sehr angetan von dem Roman. In dem Roman geht Christiane Hoffmann den Fluchtweg der Familie ihres Vaters nach. Sie starten mit dem ganzen Dorf. Das Dorf Rosenthal in Niederschlesien, das heute in Polen liegt und Różyna heißt. Christiane Hoffmann geht den Weg nach, übernachtet zum Teil in den Orten, in denen die Familie und das gesamte Dorf damals auch übernachtet hat. Die sind damals mit ihren Gespannen, auf Pferden und mit Leiterwagen durch diese Region unterwegs gewesen. Zuerst fliehend vor der Roten Armee und dann im Windschatten der Kriegshandlungen in Niederschlesien und in Böhmen, also auf dem Gebiet des heutigen Tschechiens. Sie unterhält sich mit Menschen dort, sie sucht nach Zeitzeugen, die sich noch an die Flüchtlingstrecks erinnern können und sie spricht mit den Menschen, die da leben, die selbst zum Teil Migrationserfahrung aus der Kriegszeit haben. Sie erschließt sich damit nicht nur die Familiengeschichte, sondern auch die Geschichte der mitteleuropäischen Region. Das Zusammenleben von Polen und Deutschen, von Tschechen und Deutschen in ihren unterschiedlichen Herangehensweisen an diese Geschichte. Was mich sehr berührt hat, war die Geschichte der Frau, die selbst mit ihrer Familie damals aus dem heutigen Wolhynien, also aus der nordwestlichen Ukraine, nach Polen zwangsumgesiedelt wurde. Genau in dem Ort, aus dem die Familie von Frau Hoffmann stammt.

Frau Hoffmann, was war Ihre Motivation diesen Weg, der wahrscheinlich für Sie beschwerlich war, aber ich schätze mal, für die Familie 1945 unvergleichbar beschwerlicher, auf sich zu nehmen und auf welche Fragen fanden Sie dabei antworten?

Christiane Hofmann: Beschwerlich war es schon. Ich bin ja ein Büromensch und nicht gewohnt hunderte von Kilometern zu gehen. Aber die Motivation war im Grunde ein Drang mich immer wieder mit der Geschichte meiner Herkunft, oder der Herkunft meiner Eltern zu beschäftigen. Meine Eltern waren beide Flüchtlingskinder und für mich ist das im Grunde ein Lebensthema. Lange Zeit sehr unbewusst und dann immer bewusster, habe ich verstanden, wie sehr das meine Eltern geprägt hat und was sie von dieser Prägung an mich weitergegeben haben. Nach dem Tod meines Vaters wurde das Bedürfnis nochmal stärker und ich habe in seinen Unterlagen eine Liste der Orte gefunden, durch die damals dieser Treck gegangen ist. Und da wurde mir plötzlich klar, dass ich eigentlich diese Herkunft nicht nur in Rosenthal oder Różyna suche, wo ich mehrfach gewesen bin – inzwischen auch mit meinen Kindern – sondern das vielleicht dieser Weg das prägende gewesen ist. Plötzlich sah ich die Karte und suchte diese Orte und dachte: Mensch, das kannst du doch selber entlanglaufen. In dem Moment, in dem ich es gedacht habe, wusste ich schon, dass ich es machen oder zumindest versuchen werde. Dann bin ich ohne relativ viel Vorbereitung losgegangen. Was habe ich da gefunden? Es war sehr unerwartet letztlich. Ich habe als denkender Mensch gedacht, dass ich ganz viele schlaue Gedanken auf diesem Weg haben würde, wenn ich da losgehe und tagelang unterwegs bin. Ich war dann zunächst sehr enttäuscht, als ich gemerkt habe, dass ich eigentlich gar nichts und vor allen Dingen nicht schlaues gedacht habe. Sondern wirklich leer geworden bin, wie das ja auch auf Pilgerwegen passiert, was ich dann verstanden habe. Mir wurde dann klar, dass dieses Gehen in erster Linie eine körperliche Erfahrung ist. Und ich darin dann meinem Vater und der Erfahrung, die er gemacht hat, irgendwie auch nahe gewesen bin und etwas mehr verstanden habe, warum er so wenig davon erzählt und nicht darüber sprechen konnte.

Edwin: Eine Stelle hat mich sehr beeindruckt. Ich würde sie kurz mal vorlesen: „Wir Heimatvertriebenen: vielleicht können wir uns glücklich schätzen, denn unsere Heimat hat einen Grund, eine historische Ursache in den Tiefen des verfluchten zwanzigsten Jahrhunderts. Wir wissen, warum wir ohne Heimat sind. Denn sind wir nicht alle heimatlos? Sind wir nicht alle Vertriebene?“ Die Spätaussiedler sind wohl das letzte Kapitel dieser kriegsbedingten Migration. Wenn wir unsere Familiengeschichte betrachten, dann wurzeln sie alle in diesem verfluchten 20. Jahrhundert. Dieses Gefühl können wir sehr gut nachvollziehen. Fühlen Sie sich denn persönlich als heimatlose Vertriebene oder haben Sie vielleicht eine vielfältigere Heimat als die Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft?

Christiane Hofmann: Ich finde es total interessant, dass Sie jetzt gerade dieses Zitat ausgewählt haben und dass Sie das besonders erreicht hat. Ich schreibe ja auch an einer Stelle in dem Buch, dass ich, wenn ich sage, ich komme aus Wedel - das ist der Ort an dem ich aufgewachsen bin, in der Nähe von Hamburg - dann kommt es mir immer nur wie die halbe Wahrheit vor. So ist es, glaube ich, tatsächlich. Ich komme eben nicht aus Wedel in der Weise, in der die anderen Kinder, deren Familien seit Generation dort leben, von dort kommen. Ich habe aus meiner Familiengeschichte Heimat als etwas erlebt, was wir nicht hatten, sondern was wir eben verloren hatten. Und ich bin mir sicher sowas gab oder gibt es auch in Ihren Familien. Dieses verlorene Paradies oder dieser verlorene Ort, an dem man hängt und man weiß, man wird dahin nie zurückkehren. Das hat mich unbewusst, ohne dass ich das als Kind verstanden hätte, schon sehr geprägt. Ich umkreise in dem Buch den Begriff Heimat und gebe viele Antworten darauf, was Heimat seien kann. Oder ich zitiere andere Menschen, die sagen, dass Heimat Menschen sind, dass Heimat ein Geruch oder ein Essen sein kann, oder schlesische Hefeklöße. Aber ich würde sagen, dass ich das tatsächlich höchstens zum Teil habe und gehabt habe, und dass Heimat in erster Linie etwas ist, was wir verloren haben.

Edwin: Haben Sie sich dadurch irgendwie persönlich unterschieden von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern oder von Ihren Freunden damals? Gab es da ein Gefühl des Unbehagens, das man nicht dazugehört?

Christiane Hofmann: Verrückterweise haben wir darüber nie gesprochen. Das ist sicherlich auch ganz anders, als das heute bei Ihnen ist, wo man das weiß und wo ganz offen in einer Migrationsgesellschaft gelebt wird. Damals waren in Schleswig-Holstein nach dem Krieg ein Drittel der Bevölkerung Flüchtlinge. Und das heißt, in meiner Klasse Anfang der 1970er Jahre, waren bestimmt ganz viele Kinder, die Nachkommen von Flüchtlingen. Aber wir haben nie darüber geredet und ich weiß es bis heute von keinem meiner Mitschüler, ob es so ist. Das zeigt nur, wie verschüttet dieses Thema war. Auch meine Eltern haben nie darüber gesprochen. Jetzt nachdem das Buch erschienen ist, kommen Freunde meiner Eltern, die jetzt über 80 sind, oder deren Kinder zu mir und sagen: Ja, bei uns ist das auch so. Ich habe meine ganze Kindheit mit diesen Leuten verbracht, aber es wurde nie darüber geredet. Wir wussten es nicht. Aber trotzdem gab es so ein paar meiner Freunde, die aus richtig alteingesessenen Wedeler Familien kamen und da habe ich schon gespürt, dass es etwas anderes ist. Es war ganz anders als heute. Wahnsinnig unbewusst, wahnsinnig verschüttet das ganze Thema.

Ira: Ein Grund war wahrscheinlich auch, dass die Geschichte und die Erfahrungen der deutschen Vertriebenen nicht so richtig Bestandteil der etablierten Erinnerungskultur in Deutschland waren. Auch wir Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen aus den postsowjetischen Staaten haben das Gefühl, dass wir auch noch nicht zum Kanon der deutschen Erinnerungskultur dazugehören. Oft haben Russlanddeutsche das Gefühl, dass sich die Einheimischen nicht so richtig für unsere Geschichte interessieren und die Medien malen sich sowieso ihr Bild auf Basis der Stereotype oder der Geschichte, die sie im Kopf haben und mischen uns einfach in eine russischsprachige Community rein, obwohl Russlanddeutsche ja ihre eigene Migrationserfahrung haben. Haben Sie denn Tipps an uns, an die zweite Generation der Russlanddeutschen speziell? Was können wir tun, damit wir in der der deutschen Öffentlichkeit, vielleicht auch in den Medien wahrgenommen werden? Wie können wir es schaffen, Teil der Erinnerungskultur in Deutschland zu werden?

Christiane Hofmann: Ich glaube, hier einen Podcast zu machen, oder sich überhaupt zu Wort zu melden, das ist schon total wichtig. Die Menschen, die stärker in der Öffentlichkeit stehen und russlanddeutsche Wurzeln haben, müssen über diese Herkunft sprechen und müssen das als Teil ihrer Identität erzählen. Ich glaube, dass es in der Mehrheitsgesellschaft vielen überhaupt nicht bewusst ist, dass die gar nicht so richtig wissen, wie viele das eigentlich betrifft. Und deshalb glaube ich, dass es Identifikationsfiguren, Multiplikatoren, Influencer braucht, die diese Geschichte erzählen, damit das stärker einsinkt. Irgendwann muss das Eingang in die Geschichtsbücher über die 1990er Jahre und die Zeit danach finden. Man müsste sehen, wenn jetzt das Deutsche Historische Museum seine Ausstellung neu macht, dass das ein Kapitel, eine Vitrine darin ist. Man muss sehen, dass man in die Geschichtsbücher damit und in die Ausstellungen kommt. Dass es kulturell repräsentiert wird und dass es Ausstellungen über dieses Thema gibt. Das ist der Weg, aber der ist schwierig. Ich glaube, bei den Vertriebenen oder den Flüchtlingen, wie meinen Eltern, war das nochmal etwas anders. Erst diese 1950er Jahre, in denen sich überhaupt niemand erinnern wollte und dann die Zeit, wo sehr stark die Erinnerung an deutsche Schuld im Vordergrund stand – was ja auch richtig und wichtig war. Und dann eben die Tatsache, dass dieses Erinnern sehr stark besetzt wurde von den ja anfangs noch sehr revisionistischen Vertriebenenverbänden, so dass viele dann damit auch gar nicht zu tun haben wollten, wie meine Eltern zum Beispiel. Und damit erkläre ich mir ein bisschen den Erfolg meines Buches. Ich bin wirklich überwältigt, wie viele Menschen dieses Buch lesen. Ein Kollege von mir hat gefragt, was diese alten Kamellen sollen. Was nimmst du so viel Zeit für so ein Buch? Das ist doch alles längst vorbei. Und ich sehe, dass die Leute zu mir kommen und weinen. Das ist emotional sehr stark da und ich glaube, es liegt eben auch daran, dass es eine Sehnsucht gibt, nach einer Erzählung darüber, die überhaupt nicht revisionistisch ist. Deshalb war es mir auch so wichtig, eben nicht nur ein deutsches Schicksal zu erzählen, sondern, was Sie Herr Warkentin ja am Anfang gesagt haben, als mitteleuropäisches, als polnisches Schicksal mit zu erzählen. Und so ist es bestimmt auch in Ihren Familien. Es gibt Motive von Heimatverlust, von Ankommenmüssen, willkommen oder nicht willkommen sein, erinnern oder verdrängen. In allen diesen Flucht- oder Wanderungsschicksalen gibt es diese Motive.

Ira: Ich kann auch gut nachvollziehen, dass viele Menschen durch Ihren Roman sehr berührt sind. Mir geht das ähnlich. Sie haben eine sehr einfühlsame Art zu schreiben. Ich erinnere mich an eine Stelle, wo es darum geht, dass andere in Ihrem Umfeld Familienerbstücke geerbt haben. Wertvolle Gegenstände, Schmuck, eine Truhe und Sie haben eben diese Familiengeschichte geerbt. Man konnte ja die materiellen Dinge nicht mitnehmen und das hat mich sehr berührt, weil das ein Gedanken ist, der mir ganz oft durch den Kopf geht. Wir haben kaum Gegenstände. Wir haben eine alte Bibel und wir haben drei, vier Bilder und das war es. Aber alles drumherum ist eben das, was erzählt wird. Und das, was ich auch versuche, festzuhalten, ebenso wie Sie. Da wären wir auch bei der nächsten Frage: Sie sind quasi die Generation unserer Kinder. Und was viele Hörende unseres Podcast uns immer wieder fragen: Wie sollen wir denn unseren Kindern diese Migrationsgeschichte vermitteln?

Christiane Hofmann: Das ist natürlich total spannend. Auch der Perspektivwechsel, den Sie jetzt beschreiben. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich tatsächlich am meisten unter dem Nichtsprechen und Nichtfühlen meiner Eltern gelitten habe. Das hat erstmal 30 Jahre gedauert, bis ich überhaupt angefangen habe zu verstehen, warum ich diese Alpträume, diese Ängste habe, weil meine Eltern, die ja Kinder waren, selbst nicht verstanden haben, dass sie traumatisiert wurden. Die haben darauf letztlich sehr stark mit Verdrängung reagiert und dem unbedingten Willen anzukommen, dort zu sein und uns eine heile, sichere Kindheit zu ermöglichen, die Sie nicht hatten. Meine Eltern haben ein Haus gebaut, sind nie wieder weggegangen. Ganz viel Einwurzeln und ganz viel Stabilität. Das war auch toll und gut und hat uns Kindern auch ganz viel gegeben, aber es wurde auch erkauft mit einer Art von emotionaler Erstarrung und der Unmöglichkeit das emotional irgendwie nachzuvollziehen, was sie erlebt hatten. Sowohl für sie selbst, als dann auch für uns. Das kann man heute ganz anders machen. Ich glaube, es ist auch deshalb leichter, weil Ihr Weggehen aus Russland ja nicht kriegsbedingt war. Dadurch gibt es dieses Element der Kriegstraumatisierung, der Toten in den Familien und der vergewaltigten Frauen nicht. All diese Dinge, die es noch schwerer machen zu sprechen. Aber ich würde sagen, lassen Sie die Kinder teilhaben an den Gefühlen, die damit verbunden sind. Auch an den zwiespältigen Gefühlen. Ohne ihnen das irgendwie aufzudrängen. Bei uns gab es den Onkel, der auch im Buch vorkommt, der 10 Jahre älter war als mein Bruder, der in den 1960er und 1970er Jahren pausenlos über Schlesien geredet hat, so dass es seinen Kindern schon zu den Ohren rauskam. Das darf es natürlich auch nicht sein. Aber ich würde sagen, die ganze Ambivalenz, die in so einem Bruch im Leben liegt, den Kindern möglichst ehrlich auch emotional mitzugeben, ich glaube, das ist gut. Und dann zu schauen, wenn sie sich tatsächlich interessieren mit Ihnen dahinzufahren, wenn es wieder möglich ist.

Edwin: Wie Sie schon festgestellt haben, haben wir eine Dimensionsverschiebung. Wenn ich von wir spreche, dann rede ich von den klassischen deutschen Vertriebenen, die 1945 gekommen sind und von den Spätaussiedlern, die die Nachhut dieser moralisch-solidarischen Aufnahmepolitik der Bundesregierung über das Bundesvertriebenengesetz sind. Und wir hatten ja selbst mit traumatisierten Großeltern zu tun. Das ist unsere nichtsprechende Generation dieser Traumatisierten. Für uns ist es wichtig an unsere Kinder das so weiterzugeben, damit sie von diesen Leidenserzählungen nicht abgeschreckt werden. Wir hören das oft aus Kreisen der jüngeren Russlanddeutschen, dass sie sich nicht nur mit diesen traurigen Themen beschäftigen wollen, sondern auch was Positives daran finden. Da geht man dann eher in die soften Themen rein. Wie oft gab es denn bei Ihnen den schlesischen Streuselkuchen zuhause?

Christiane Hofmann: Ich muss nochmal zu dem, was Sie gerade gesagt haben, was sagen, weil das natürlich stimmt. Die Russlanddeutschen haben sowohl die stalinistische Geschichte als auch nachher die 1990er Jahre und das Aussiedeln erlebt. Das ist beides da und da gibt es natürlich auch wahnsinnig schwierige Kapitel. Trotzdem glaube ich letztlich, dass die Generation der Kinder sich dafür interessieren wird und die spüren wie ihre Eltern innerlich dazu stehen. Kinder sind da wahnsinnig sensibel. Zum Streuselkuchen: Als meine Großmutter noch lebte gab es das oft, aber nach ihrem Tod hat meine Mutter sich daran gemacht, diesen Streuselkuchen zu backen. Sie kam selbst aus Ostpreußen und nicht aus Schlesien und es ist eine lange Reihe gescheiterter Versuche das zu backen, was mein Vater als den idealen Streuselkuchen erinnerte. Und der hat dann immer, weil es so seine Art war, meiner Mutter freundlich gedankt, aber es war total klar, dass er ganz enttäuscht war. Das ist eines der vielen Symbole für das Verlorene. Es ist nie so, wie es damals war.

Edwin: Ich wollte das jetzt auch nicht banalisieren, sondern ich suche natürlich auch nach Wegen zwischen der Leidensgeschichte und zum Beispiel der Kulinarik. Wie vermittelt man die Herkunft in den Familien. Bei den Russlanddeutschen spielt der Streuselkuchen auch eine große Rolle. Ich habe es leider noch nicht gelernt den Riwwelkuche zu machen.

Sie waren in den 1990er Jahren in Zentralasien und in Russland unterwegs und hatten damals Berührung mit Russlanddeutschen gehabt. Woran können Sie sich erinnern oder wie empfanden Sie diese Deutschen da in den weiten Steppen der zerfallenen Sowjetunion?

Christiane Hofmann: Ich hatte damals als Studentin ein großes Glück. Ich studierte Russisch und die suchten damals Übersetzer. Als in den 1990er Jahren klar wurde, dass ein großer Teil der Russlanddeutscher wahrscheinlich gerne in die Bundesrepublik kommen würde, wurden große Programme aufgelegt, um die Russlanddeutschen in Russland zu behalten. Und da viele ja aus der Landwirtschaft kamen, gab es landwirtschaftliche Fortbildungen in Niedersachsen, was natürlich von Anfang an eine komplett zum Scheitern verurteilte Idee war. Indem man die nach Niedersachsen holte, motivierte man sie natürlich umso mehr zum Bleiben. Gleichzeitig wurden für mich als Studentin damals unfassbare Gelder für meine Übersetzungsarbeit gezahlt und dafür durfte ich auch noch durch die Welt reisen und war einmal in Kirgistan und im Westaltai, in der Nähe von Barnaul. Natürlich haben diese Dörfer in mir etwas wachgerufen, was aus meiner Biografie kommt, weil diese Art von Straßendörfern mit den sauberen Höfen einen Anklang an die Herkunft meines Vaters hatte. Ich habe mich für das Schicksal dieser Leute interessiert. Einerseits eben das, was Sie im Zweiten Weltkrieg und im Stalinismus durchgemacht hatten und auch in ihrer Zerrissenheit. Viele die fragten, ob sie gehen sollen oder bleiben sollen. Das kennen Sie ja bestimmt alles aus Ihren Familien. Wir haben die damals für diese Programme ausgewählt und dann kamen die nach Niedersachsen und besichtigten da irgendwelche landwirtschaftlichen Musterbetriebe und es war total klar, dass man das nicht nach Westsibirien transportieren konnte. Das Ganze war wirklich schwachsinnig. Aber ich als Studentin habe davon profitiert.

Ira: Das heißt, Sie waren auch in der Steppe?

Christiane Hofmann: Wir waren in diesen deutschen Dörfern. Ich kannte ja russische Dörfer und man sah die Unterschiede, aber so richtig an die Steppe als Landschaft kann ich mich daran nicht erinnern. Warum fragen Sie das?

Edwin: Ich kann das aufschlüsseln. Erstens, weil wir alle Gesprächspartner fragen, ob Sie Erlebnisse in der Steppe hatten oder etwas mit der Steppe verbinden. Aber dass Sie sich nicht erinnern können, hat auch was damit zu tun, dass man es nicht als Steppe wahrnimmt, wenn man mittendrin ist. Kaum verlässt man diese Dörfer und fährt 10 Kilometer weiter weg, dann ist man plötzlich wie auf dem Mond. Meine Großeltern kommen genau aus diesem Gebiet, wo Sie waren, im Altaigebiet und sie haben diese Steppe dann irgendwann ab Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts kultiviert.

Christiane Hofmann: Mich interessiert schon sehr stark dieses Generationenverhältnis und mich würde aus Ihrer Perspektive interessieren, wie Sie zu der Generation Ihrer eigenen Eltern stehen und sich mit denen auseinandersetzen und wie sich dieses Erbe des Auswanderns über die Generationen abschleift oder nicht abschleift? Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich damit mehr befasst habe als meine Eltern. Und zwar, weil sie es so wenig getan haben, wurden es mit überlassen. Aber wie würden Sie das bei sich beschreiben?

Ira: Ich würde es ähnlich beschreiben. Meine Eltern erzählen gerne, wenn ich frage, aber es war nicht der Impuls, der von meinen Eltern ausging. Sondern ich habe irgendwann angefangen, mich für die Geschichte der Familie zu interessieren und bin dann 2018 das erste Mal in die Ukraine gereist, weil ich wissen wollte, wo meine Großeltern herkommen. Und ich weiß noch, ich bin zurückgekommen und ich habe dann meine Mutter angerufen und sie meinte, ich sollte das doch besser lassen. Das tue doch alles nur so weh. Das ist der Punkt. Meine Eltern möchten mich ja auch schützen vor diesem Schmerz und vor all dem, was in ihren Familien so gut wie nicht ausgesprochen wurde, aber was immer da war. Deswegen sind sie da so zaghaft. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mich als einzige in der ganzen Familie, damit beschäftige. Ich habe viele Cousins und Cousinen und ich bin die einzige, die da immer herumwühlt und in Archive fährt. Aber die finden das alle spannend und dann nehme ich die Rolle entsprechend ein. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass die Eltern da zurückhaltend sind. Vielleicht auch wegen des eigenen Schmerzes, aber auch, weil sie uns so sehr lieben und uns schützen möchten. Wie ist es bei dir, Edwin?

Edwin: Es gibt ja einen Unterschied. Die Elterngeneration, also die Eltern von den mitgerbachten Russlanddeutschen – wir nennen diese Generation die Mitgebrachten. Das wäre die Generation Ihres Vaters, der als Kind gekommen ist. Das ist die Zwischengeneration, zwischen der Erlebnisgeneration und der mitgebrachten Generation. Und diese Zwischengeneration ist schon in der Situation einer Tabuisierung der eigenen Geschichte aufgewachsen. Das heißt, viele kennen die Zusammenhänge nicht, viele kennen den großen Kontext nicht, weil ihre Eltern sie von diesen Geschichten verschont haben. Und ich glaube, wir haben es mit einer Elterngeneration zu tun, die aus ihrer eigenen Identität durch diese Ausgrenzungserfahrung, durch diese Tabuisierung ausgeschlossen wurde. Und wenn Ihre Generation, also die Kinder der deutschen Vertriebenen, es vielleicht mit einem Gefühl des Unbehagens zu tun hatten, so haben diese Elterngenerationen von uns es eher mit den Gefühl des Nichtwissens wo man hingehört zu tun, weil sie eben ausgeschlossen wurden aus diesen großen Erzählungen. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Wir versuchen gerade im Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte nicht nur der breiten Öffentlichkeit die Hintergründe der Migrationsgeschichte der Russlanddeutschen zu zeigen, sondern gerade dieser Generation auch Zugänge zu ihrer eigenen Geschichte anzubieten, damit sie einen Orientierungspunkt finden, um sich hier in dieser Mehrheitsgesellschaft selbst erklären zu können. Und den jungen Generationen Zugänge zu bieten, um überhaupt erschließen zu können, warum die Eltern und Großeltern nicht reden.

Christiane Hofmann: Total spannend. Ich finde aber immer, dass dieses uns schützen wollen und uns diese heile Kindheit geben und diese Identität, die bei ihnen selbst vielleicht gebrochen ist und die sie deshalb verleugnen, das hat natürlich was altruistisches. Aber sie schützen immer auch sich selbst auf eine Art damit. Indem sie sagen, wir wollen euch diesen Schmerz ersparen, geht es auch ein bisschen darum, ihn sich selbst zu ersparen, indem man nicht daran rührt. Es kennt ja jeder, der Kinder hat, diesen Wunsch, dass die Kinder die Probleme, die man selbst hatte, nicht haben sollen und man lebt ja seine eigene Kindheit in den Kindern noch einmal neu mit. Für die Eltern war das auch eine Möglichkeit ihre eigene Kindheit auf eine Art in ihren Kindern zu korrigieren. Aber es geht eben nicht auf. Irgendwo kommt es hervor und muss dann bearbeitet werden.

Edwin: ich finde es ganz schön, wie Sie Ihr Buch abschließen. Und zwar mit zwei Epilogen. In dem einen Epilog beschreiben Sie die Situation Ihrer Töchter, die auch einen Zugang gefunden haben zu der Region, zu Polen in dem Fall. Der andere Epilog richtet sich an die Allgemeinheit. Sie beschreiben die Gründung des Dokumentationszentrum für Flucht, Vertreibung und Versöhnung als einen zentralen Gedenk- oder Erinnerungsort an diese Geschichten. Sehen Sie da noch einen Nachholbedarf in unserer Generation, diese Geschichten präsenter zu machen? Und wäre das vielleicht auch sinnvoll, die Spätaussiedlerperspektiven da mit einzubeziehen? Also die Perspektiven der russlanddeutschen Spätaussiedler?

Christiane Hofmann: Das habe ich jetzt gerade auch überlegt, in dem Moment, wo Sie das gesagt haben. Ich bin nicht ganz sicher, ob es dort der richtige Ort wäre, aber was auf jeden Fall wichtig ist, ist dass es nicht nur dieses Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte so singulär gibt, wofür sich dann auch wieder nur die Gruppe im Wesentlichen interessiert, die es betrifft. Sondern es muss in die deutsche Geschichte hereingeholt werden. Man kann es in dem Dokumentationszentrum ausstellen. Das ist schon eine Idee, die man sich überlegen könnte. Aber vor allen Dingen, wie ich vorhin gesagt habe, es muss ins Deutsche Historische Museum, in die Grundausstellung über die deutsche Geschichte. Da gehört es auf jeden Fall rein. Man muss es in die deutsche Mehrheitsgeschichte reinholen. Das finde ich wichtig.

Ira: Ich glaube, das war ein sehr schöner Schlusssatz und eine schöne Aufforderung an das Museum und an uns alle, was wir noch in unserer Gesellschaft voranbringen können, um alle Gruppen zu integrieren und die Erzählungen auch weiter wirken zu lassen. Frau Hoffmann, vielen Dank für Ihre Zeit, für dieses wunderbare Gespräch und Ihren Roman, den wir an dieser Stelle nochmal ausdrücklich empfehlen möchten. Der Titel ist „Alles, was wir nicht erinnern“. Alles Gute für Sie und bis bald!

Christiane Hofmann: Ja, vielen Dank! Alles Gute. Danke.