Irene Langemann: Das Gedächtnis der Töchter

Hier können Sie sich diese Folge anhören

Edwin: Hallo Ira!

Ira: Hi Edwin! Schön, dich mal wieder zu sehen. Leider immer noch nicht in live. Das schaffen wir irgendwie die letzten Male nicht. Ich weiß noch, wir haben im letzten Sommer eine Folge zur russlanddeutschen Literatur gemacht. Das heißt, es ist jetzt ein Jahr her und deswegen haben wir uns dafür entschieden, diese Folge wieder diesem Fokus zu widmen. Zumal es dieses Jahr verhältnismäßig viele Neuerscheinungen gibt. Die werden wir am Ende der Folge auch vorstellen.

Edwin: Das Publikum kennt unserer heutige Gästin bisher als Filmemacherin und wir sind sehr froh, dass sie heute hier mit uns über ihren ersten Roman sprechen wird, über ihre Arbeit als Filmemacherin und über ihre Gedankenwelt und Motivation, wie sie zu diesem Roman gekommen ist. Herzlich willkommen, Irene!

Irene Langemann: Guten Morgen!

Ira: Du, Edwin und ich haben eine Gemeinsamkeit, und zwar hast du ebenfalls, wie wir im vergangenen Jahr, den Russlanddeutschen Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg bekommen. Wann war das und für welche Arbeit war das?

Irene Langemann: Das war 2008 und die Auszeichnung war für meinen Film über Rudolf Kehrer, den großen russlanddeutschen Pianisten. Und der Film hieß „Das Ende einer Odyssee…“ und der erzählt die Geschichte von Rudolf Kehrer, der unter schlimmsten Bedingungen aus Tbilissi, aus Georgien nach Mittelasien deportiert worden ist. Und mehrere Jahre keine Möglichkeit hatte, Klavier zu spielen. Er war im Alter von 18 oder19 ein Starpianist und die Legende erzählt, dass er sich eine Klaviatur auf den Tisch gemalt hat und mehrere Jahre im Krieg so versucht hat seine Klaviertechnik aufrechtzuerhalten. Das war nur ein Aspekt und dann hat er mehrere Stationen in seinem Leben über die der Film erzählt. Das war der preisgekrönte Film.

Edwin: Musik spielt in deinen Filmen eine große Rolle und in dem Roman auch. Bist du selbst musikalisch begabt oder spielst du auch ein Instrument?

Irene Langemann: Ja, in meiner Kindheit besuchte ich eine Musikschule und mein Traum war Pianistin zu werden, aber das Talent hat nicht ausgereicht und irgendwann mit 15 Jahren habe ich mich entschieden, doch andere berufliche Wege zu gehen.

Edwin: Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Vorstellung von deiner Biografie bekommen, würde ich dich gerne in ein paar Sätzen beschreiben: Irene Langemann ist 1959 in Issilkul geboren. Issilkul ist eine kleine sibirische Provinzstadt. Sie wuchs zweisprachig, vielleicht auch dreisprachig – das könnten wir später nochmal klären – in einer deutschen Familie in der Sowjetunion auf. Sie ging mit 17 Jahren als junge Frau nach Moskau und studierte dort Schauspielkunst. Das ist die Verbindung zu meiner Familie, weil du ja mit meinen Eltern zusammen in Moskau am deutschen Studio der Schtschepkin-Theaterhochschule studiert hast und ihr damals für ein Deutsches Theater in Kasachstan ausgebildet wurdet. Deswegen kennen wir uns mein Leben lang. Du bist aber in Moskau geblieben. Dort studiertest du auch Germanistik und arbeitetest als Autorin, Schauspielerin und Moderatorin. Relativ früh, gemessen an unseren Aussiedlerbiographien, bist und dann 1990 nach Deutschland ausgesiedelt. Seitdem lebst du in Köln und arbeitest als Autorin und Regisseurin für Film und Fernsehen. Ich glaube, du hast am Anfang unter anderem für die Deutsche Welle gearbeitet und für den WDR und ansonsten bist du als freie Autorin tätig. Deine Dokumentarfilme wurden mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet und in den Filmen hast du bisher die Entwicklung in den Gesellschaften Russlands und anderer postsowjetischer Staaten beleuchtet. Darunter auch Belarus, Reportagen aus der Ukraine und zuletzt hattest du eine Dokumentation über Moldau gehabt, bei der du die moldauische Präsidentin begleiten durftest. Der Film ist übrigens noch in der ARD-Mediathek. Ira, wir haben noch keine Folge zum Deutschen Theater in Kasachstan gemacht.

Ira: Das müssen wir dringend nachholen.

Edwin: Auf jeden Fall! Wer einen Appetizer für unsere künftig anstehende Folge zu dem Theater haben will: Es gibt eine Webdokumentation, die ich mit Alexej Gettmann vor zwei Jahren gemacht habe. Die heißt „Auch wir treten aus unseren Rollen heraus“. Da geht es vordergründlich um das Theater und Irene war eine unserer Protagonistinnen. Als Zeitzeugin, die zwar nicht beim Theater dabei war, aber in den 80er Jahren eng mit dem Theater verbunden blieb und unter anderem Stücke für dieses Theater schrieb.

Irene Langemann: Genau, ich habe einige Theaterstücke geschrieben und die wurden dann in Temirtau in dem Theater inszeniert und ich war auch bei einigen Premieren dabei.

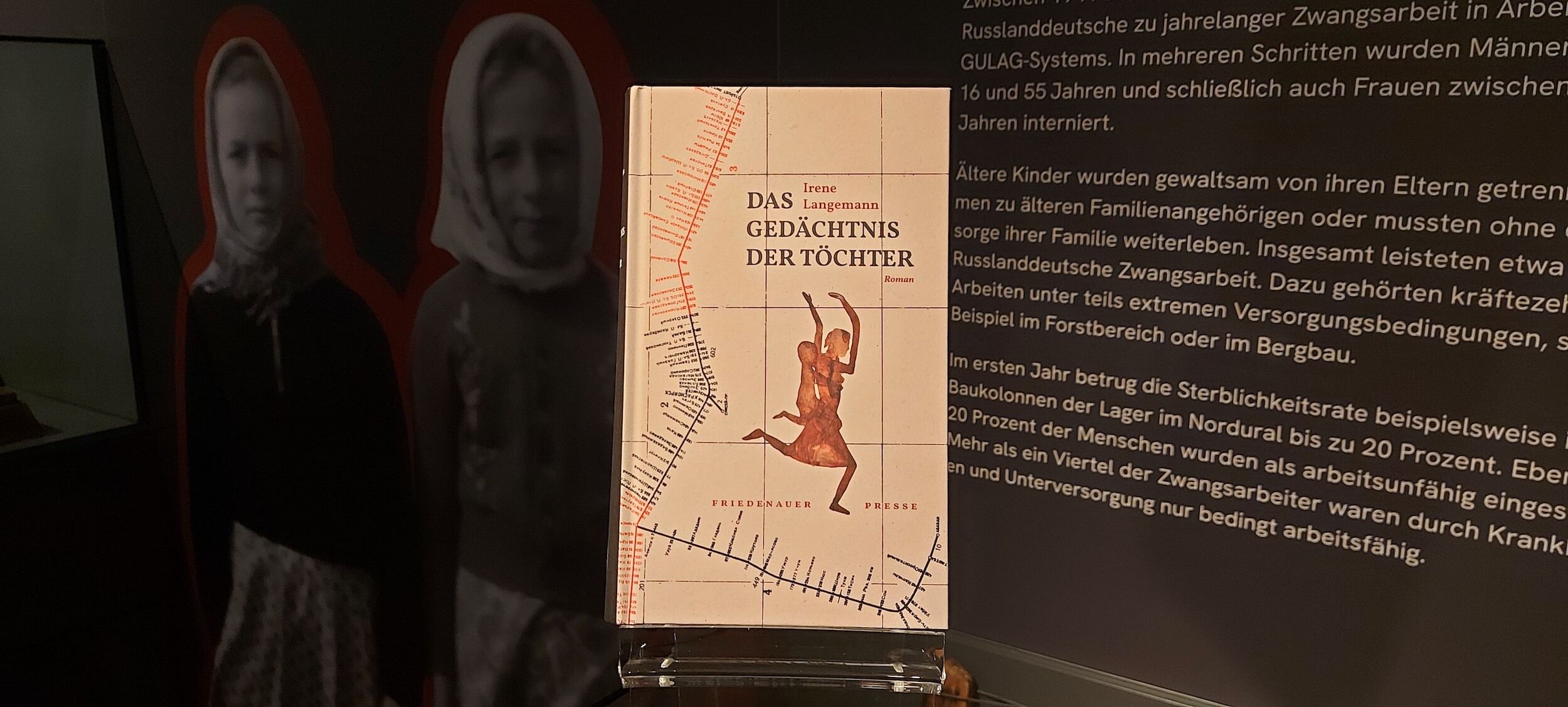

Ira: Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, Irene, dass ich deinen Roman noch nicht ganz gelesen habe. Ich bin erst am Montag zurückgekehrt und er lag in meinem Briefkasten, denn er ist druckfrisch erst am 31. August erschienen. Er heißt „Das Gedächtnis der Töchter“ und wir werden heute vor allem über diesen Roman und deine Biografie sprechen. Weil Edwin aber ganz fleißig war und die PDF vorab hatte, hat er schon das komplette Werk genießen dürfen. Und deswegen, Edwin, magst du uns ganz kurz anreißen, aber ohne zu viel zu verraten, um was es da geht?

Edwin: Wie du schon gesagt hast, ist der Roman erst vor Kurzem erschienen und es gab in 3Sat auch eine schöne Reportage über den Roman. Dieser Beitrag erschien bei 3Sat am 28. August, anlässlich des Gedenktages der Russlanddeutschen, was ich persönlich sehr imponierend fand. In dem Roman geht es mehr oder weniger um sechs Frauengenerationen, die jeweils in einer Mutter-Tochter-, bzw. Großmutter-Enkelin-Beziehung zu einander stehen.

Die Handlung umrahmt das Mädchen Vera. Sie lebt in einer sowjetischen Provinzstadt Anfang der 1970er Jahre in Sibirern. Sie geht zur Schule, nimmt genauso wie ihr kleinerer Bruder Musikunterricht in der Musikschule, und fährt auch hin und wieder mit den Eltern in die Sommerfrische. Mal nach Moldawien, also in die heutigen Republik Moldau oder auch nach Georgien. Der Vater träumt vom Auswandern nach Deutschland und fühlt sich im sowjetischen Regime nicht wohl. Die Mutter ist eine Kinderärztin und sie scheint durch die Repressionszeit ziemlich geprägt und traumatisiert zu sein. Vera wird von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern als Faschistin gehänselt. Irgendwann wird ihr dann bewusst, dass sie anders ist oder anders gesehen wird. Im Zuge einer Augenverletzung ist sie mehrere Wochen ans Krankenbett gefesselt und kommt langsam ins Grübeln über ihre Herkunft. Damit beginnt der Roman. Sie stöbert in der Familienchroniken ihrer Mutter, in denen die Lebensgeschichten der Mütter- und Großmüttergeneration erzählt wird. Beginnend mit dem 18. Jahrhundert, als die Vorfahren nach Russland eingewandert sind und bis in die Spielzeit des Romans. Zuhause wird entweder Plautdietsch gesprochen, die Eltern sprechen das hin und wieder miteinander, oder Hochdeutsch. Russisch wird in der Familie nicht gesprochen. In den Lebensgeschichten der Frauen und der Familien wird heftig und krass die Wucht und Härte des Kollektivschicksals dieser deutschen Minderheit im sowjetischen Totalitarismus widergespiegelt. Der Höhepunkt dieser Erfahrung ist in dem Roman die Schilderung der Deportation, der Internierung in Sondersiedlungen in der kasachischen Steppe und schließlich die Zwangsarbeit in der Trudarmee. Ich war schwer begeistert, weil ich, wie gesagt, hin und wieder Romane zu diesem Thema lese, aber die Bilder und die Sprache haben mich dann schon ziemlich berührt. Bisher hast du Filme gemacht und bis auf Rudolf Kehrer hast du ja keine Filme explizit über Russlanddeutsche gemacht, aber das ist ein explizit russlanddeutscher Roman. Was war denn deine Motivation für diesen Roman?

Irene Langemann: Erstens möchte ich sagen: Der Roman ist an die Geschichte meiner Familie angelehnt, aber er ist nicht durchgehend autobiographisch, nur streckenweise. Es ist ein autofiktionaler Roman. Fast (auto)biographisch sind die Geschichten der Figuren Anna und Hermann. Das sind die Eltern von Vera und für mich ist Anna die eigentliche Hauptfigur des Romans. Denn die Erzählperspektive von Vera, ist eine Erzählperspektive des Erwachsenwerden eines Kindes. Am Anfang ist sie 11 und am Ende ist sie 16 Jahre alt. Die Erzählperspektive von Anna, geht immer in die Vergangenheit. In ihre eigene tragische Vergangenheit, vor allem in der Zeit der Kollektivierung, des Krieges, der Deportation, der Trudarmee und aber auch in die Vergangenheit ihrer Vorfahren. Denn sie ist im Roman die Familienchronistin. Sie schreibt eine Familienchronik und da möchte ich den Übergang zu meiner eigenen Wahrnehmung machen. Ich bin sehr früh von meinen Eltern an die Themen Identität, deutsche Wurzeln herangeführt worden und somit auch an die historische Ungerechtigkeit, die den russlanddeutschen widerfahren ist. Das betrifft natürlich all diese schweren Schicksalsschläge, die die komplette Volksgruppe erlitten hat. Meine Mutter hat mir sehr früh – ich war 10, 11, 12 Jahre alt – über ihre schlimme Zeit in der Arbeitsarmee zu erzählen. Sie hatte unglaubliche Erinnerungen, die so detailgenau waren. Die haben sich bei mir auch damals schon eingeprägt. Mit dem Schreiben habe ich sehr früh angefangen. Das war eigentlich die Initiative meines Vaters, dass ich mit 9 oder 10 Jahren Jungkorrespondentin der deutschsprachigen Zeitung „Neues Leben“ wurde. So kam es eigentlich aus verschiedenen Richtungen, dass ich auch in meiner Jugend geschrieben habe, vor allem Theaterstücke. Ich hatte schon Ende der 80er Jahre in der moskauer Zeit die Idee, diesen Roman zu schreiben, weil meine Mutter damals angefangen hat ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Das war die Perestroika-Zeit, wo sie plötzlich nicht mehr diese schlimme Angst hatte, dass jemand sie denunzieren könnte. Mit dieser Angst, mit diesen schrecklichen Erinnerungen lebte sie eigentlich bis zu ihrem Tod. In den 90er Jahren in Deutschland fing ich an, an dem Roman zu arbeiten und ich hab viel recherchiert und die Erzählstruktur war eigentlich chronologisch ausgehend von der Auswanderung, bis in die sowjetische Zeit, bis Mitte der 70er Jahre. Die Romanfiguren hatte ich schon damals. Das war das Erste, was ich entwickelt habe, die sechs Frauenfiguren. Als ich dann die ersten Textdurchgänge hatte, merkte ich auf der einen Seite, dass es zu einförmig ist dieses chronologische Erzählen. Auf der anderen Seite war dieser große Block Kriegszeit so tragisch und dieses ganze Elend war in dieser Geballtheit kaum zu ertragen und ich habe keine Lösung gefunden, wie ich das ändern kann und habe das erstmal liegen gelassen. Meine größte Motivation diesen Roman zu schreiben, war das tragische Schicksal meiner Großmutter väterlicherseits, die mit ihren Kindern nach Nordkasachstan deportiert wurde und ganz tragisch ums Leben gekommen ist. Das erzähle ich im Roman im letzten Kapitel.

Ira: Irene, der Roman trägt ja den Titel „Das Gedächtnis der Töchter“. Er ist also komplett über sechs Generationen aus der Frauenperspektive erzählt. Was unterscheidet denn das Gedächtnis der Töchter von einem Gedächtnis der Söhne? Was ist besonders an der Frauenperspektive auf die Geschichte der Russlanddeutschen?

Irene Langemann: Für mich stand keine andere Erzählperspektive zur Disposition, denn das beruht ja auf meinen Erinnerungen, wie meine Mutter mir das erzählt hat und das war das grundlegende Element, dem ich von Anfang an nachgegangen bin. In dem Sinne war da auch, als ich diesen Titel gefunden habe, so eine Metaebene. Es ist so, dass der Roman auch sehr starke männliche Figuren hat, aber er wird aus der Perspektive von Frauen erzählt. Und das ist vielleicht auch interessant zu wissen. Ich habe mich immer wieder daran erinnert, wie es zum Beispiel in den Alltagssituationen zuging, wenn die Großfamilie sich zu einem Familienfest getroffen hat. Nach dem üppigen Mittagessen gingen die Frauen in die Küche, um das Geschirr abzuwaschen und die Männer setzten sich an den Tisch und spielten zum Beispiel Domino. Die Männer redeten über Politik und die Frauen redeten in der Küche nur über Familiengeschichten. Als Mädchen habe ich da natürlich auch mitgeholfen und was da alles an Familiengeschichten rüberkam. Dieses mündliche Weitergeben von Geschichten habe ich so erlebt, das ging nur bei Frauen so. Auch die Geschichten über die Arbeitsarmee. Das hat nur meine Mutter mir erzählt. Ich kann mich an keinen einzigen Satz meines Vaters darüber erinnern. Er hat darüber nie etwas erzählt. Auch über das tragische Schicksal meiner Großmutter väterlicherseits hat mir meine Mutter erzählt. Deswegen war das für mich so natürlich, dass es nur aus einer weiblichen Perspektive erzählt werden kann. So eine Art Oral History, wie man das heute bezeichnet, das ist ja auch die Erinnerung von Zeitzeugen, und ich habe beim Schreiben natürlich auch viel recherchiert und viele Erinnerungen von Deportierten Frauen gelesen. Und so kam das alles zusammen.

Edwin: Ich bekomme richtig Gänsehaut. Wenn ich mich an meine Großmutter erinnere, die du ja auch kennengelernt hast, so war sie auch immer am Erzählen. Sie war diejenige, die diese schrecklichen Seiten immer wieder erzählt hat. Mein Großvater war so traumatisiert, dass er nur geschwiegen hat. Sie hat auch die Geschichte von dem Großvater immer erzählt.

Dein Roman ist ein Stück weit Aufarbeitungsliteratur. Meinst du, dass es eine feministische Aufarbeitungsliteratur geben kann? Also durch diese Erklärmuster, die du jetzt gerade geliefert hast? Können uns Frauen vielleicht sogar mehr helfen, Empathie und Verständnis für das Leid der Menschen zu bekommen?

Irene Langemann: Ich glaube nicht, dass es eine feministische Aufarbeitung ist. Es war für mich neben dieser Motivation, die Geschichte meiner Großmutter zu erzählen, wichtig einen Roman über das Schicksal der Russlanddeutschen zu schreiben, um auch eine Art Aufklärung zu leisten. Das wäre für mich das größte Ziel und der Wunsch, dass mein Roman die Augen öffnet und den Blick verändert. Ich lebe seit 33 Jahren in Deutschland und ich höre immer wieder, auch von meinen Freunden, die gebildete Menschen sind, wenn sie etwas zu Russland fragen, so einen Satz wie: Du als Russin, wie siehst du das? Ich kann es nicht begreifen, wie oft ich das schon erklärt habe, dass ich ganz anders sozialisiert worden bin, dass ich in einer deutschstämmigen Familie großgeworden bin und mit dieser Kultur und der Sprache großgeworden bin und dass es eine ganz andere Wahrnehmung ist, als jetzt in einer russischen Familie großgeworden zu sein. Meine Eltern hatten keine russischen Freunde. Wir als Kinder hatten eine andere Biografie. In der Schule hatten wir russische Freunde. Aber meine Eltern haben sich zurückgezogen, abgekapselt. Durch die Erfahrungen in der Kriegszeit, hatten sie Angst Kontakt zu Russen zu haben, aus Angst vor Denunzierungen und schlimmen Folgen. Diese Nuancen oder die Zeit der Kommandantur, das war das, woran meine Mutter bis zu ihrem Tode gelitten hat. Wie oft sie mir erzählt hat, über diese schreckliche Erniedrigung, jeden Monat zur Kommandantur zu gehen, einen Stempel im Pass zu bekommen und nie den Wohnort verlassen zu dürfen. Am Ende des Romans erzähle ich die Liebesgeschichte meiner Eltern. In der Zeit, wo die Menschen sich nicht treffen durften, wo die Menschen durch den Geheimdienst so kontrolliert wurden, dass sie nicht einmal ihr privates Leben selbst gestalten konnten. Und all diese tragischen Momente, die wollte ich erzählen. Es war mir wichtig, dass es auch endlich mal zu einem öffentlichen Diskurs kommt und dass es in die Öffentlichkeit kommt.

Ira: Ich kann mir vorstellen, dass dich sehr viel Kraft auch gekostet hat, diese Geschichte niederzuschreiben und du hast gesagt, du hast in den 90er Jahren bereits angefangen, daran zu arbeiten. Das heißt, es war ein sehr langer Prozess. Du hast dich sehr intensiv mit dem Thema, nicht nur mit eurer eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt, sondern du hast ja auch durch deine Recherche von anderen Schicksalen erfahren. Gibt es eine Passage, die dich besonders viel Kraft gekostet hat, wo du vielleicht auch beim Schreibprozess unterbrechen musstest?

Irene Langemann: Es gab mehrere Passagen, wo ich unterbrechen musste, wo ich auch gemerkt habe, dass es so an die Substanz geht. Zum Beispiel die Zeit der Kollektivierung und der daraus entstandenen schrecklichen Hungersnot in der Ukraine. Oder die Vertreibungen. Da ist auch zum Beispiel eine Geschichte, die auch väterlicherseits passiert ist. Mein Großvater väterlicherseits ist einen Tag, nachdem die Vertreibung aus dem Kaukasus – sie lebten damals im Nordkaukasus – bekannt gemacht worden ist, an einem Herzinfarkt gestorben. Deshalb musste meine Großmutter mit ihren Kindern alleine in die Vertreibung. Sie konnten ihn kaum beerdigen und dann ging es los in die Vertreibung. Diese Geschichten und das, was dann in Nordkasachstan passiert ist, wie sie elendig für eine längere Zeit in diesen Erdlöchern gelebt haben, wie einer nach dem anderen gestorben ist. Es ist grauenhaft! Ich musste mich immer wieder unterbrechen und es ist ja auch so, im Schreiben entsteht so eine Verbindung. Es ist meine Identität. Ich muss aber in die Identität meiner Figuren auch hineinkommen. Ich glaube, durch Vertreibung und Flucht und den Verlust des kompletten persönlichen Raumes und der persönlichen Gegenstände entsteht auch eine Orientierungslosigkeit. Die Ich-Findung beginnt von Neuem. Wenn ich das vergleiche: ich bin 1990 mit meiner Mutter und meinem kleinen Sohn nach Deutschland gekommen. Wir hatten jeder einen Koffer. Das war es. Wir sind aber freiwillig ausgewandert. Ich habe „nur“ erlebt, dass wir nicht willkommen waren. Mein Vater träumte davon, nach Deutschland zu gehen. Jetzt habe ich seinen Traum quasi verwirklicht und auch meinen und ich muss feststellen, dass wir hier Fremde sind. In Russland waren wir die Faschisten und hier waren wir jetzt die Russen. Diese Ich-Findung, das war dann auch ein Weg. Und als ich das beschrieben habe, die Zeit der Vertreibung und die Gefühle von Anna, da habe ich natürlich auch viel an mich gedacht und das bei Anna natürlich noch mehr zugespitzt in der Erzählung. Das war eine unvergleichbare Härte, was die armen Menschen damals erlebt haben und vor allem, dass sie so jung waren. Das kannte ich von meiner Mutter. Dieses Entsetzen über die Arbeitsumstände oder die Gulag-Bedingungen unter denen sie in der Trudarmee lebten. Wie sie beschrieben hat, dass sie zum Beispiel bei der Schneeschmelze bis zu den Hüften im schmelzenden Schnee in diesem Eiskalten Wasser gearbeitet haben. Wie ihr damals schon der Gedanke durch den Kopf ging: Wie sollen wir jemals Kinder bekommen?

Edwin: Dir scheint es ja sehr wichtig zu sein, ein bestimmtes Gefühl in die Mehrheitsgesellschaft oder in die Allgemeinheit zu bringen. Wie stellst du dir denn deinen Idealzustand dann vor? Was soll denn die deutsche Gesellschaft über die russlanddeutschen wissen, damit es für dich zu einem harmonischen Verständnis kommt?

Irene Langemann: ich möchte, dass Empathie entsteht. Empathie für die Menschen, die durch den Hitlerkrieg alles verloren haben, die der Möglichkeit beraubt waren, die Sprache zu sprechen, die keine Bildungsmöglichkeiten hatten, die vor allem in Nordkasachstan unter schlimmsten Bedingungen aus dem Nichts eine neue Existenz aufbauen mussten und so traumatisiert waren, dass viele die Sprache nicht mehr sprechen wollten oder die nächste Generation auch nicht mehr sprechen konnte. Dass man diese verschüttete Geschichte oder die Geschichte, die man nicht wahrnehmen will, dass man darüber spricht. Was sind die Gründe? Was sind die Ursachen? Warum sind die Menschen so geworden? Dass man nicht immer behauptet, dass das Russen sind, die hier angekommen sind. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe jetzt die ersten Erfahrungen gemacht. Es gab zwei Lesungen in Köln. Das war für mich ein großartiges Gefühl. Es waren großartige Veranstaltungen mit einer unglaublichen Aufmerksamkeit im Publikum und einer großen Ergriffenheit und Begeisterung für den Text, aber Ergriffenheit vor allem über die Schicksalsschläge, die die Russlanddeutschen durchgemacht haben. Ich habe so viel positive Resonanz bekommen und wenn es weiter geht mit Lesungen und öffentlichen Veranstaltungen, hoffe ich, dass es mehr in der öffentlichen Wahrnehmung geschieht und passiert, dass die Leute wirklich erfahren, was die Hintergründe von 2,5 Millionen Menschen sind.

Ira: Ja, das hoffen wir auch. Und wir hoffen auch, dass unser Podcast dazu beiträgt. Ich würde ganz gerne nochmal in deinen Roman springen. Der beginnt in der Zeit der Sowjetunion mit der Vera, also mit einer der Hauptheldinnen. Sie wächst ebenso wie du in dieser Sowjetunion auf. Wie war denn das damals als junges Mädchen, als Frau in der Sowjetunion zu sein? Gab es vielleicht wesentliche Unterschiede in der Rollengestaltung zwischen Mann und Frau und wie hat sich das Entwickelt bis zu deiner Auswanderung?

Irene Langemann: Ich kann nicht sagen, dass es so große Unterschiede zum heutigen Tag gibt. Die Frauen waren schon damals alle berufstätig. Meine Mutter hatte ein Arbeitspensum das unbeschreiblich war. Für alle in der Sowjetunion war klar, dass man ein Beruf erlernen muss. Hausfrauen gab es vielleicht nur in der Parteinomenklatura oder unter den Funktionären. Die konnten sich das vielleicht erlauben, aber in der normalen Bevölkerung, ob es jetzt es Russen, Deutsche, oder Ukrainer waren – die Frauen waren alle berufstätig. Wenn ich das mit dem heutigen Russland vergleiche, dann sind die jungen Frauen natürlich emanzipierter. Das muss man schon sagen. Es gibt jetzt auch viel mehr alleinstehende Frauen als damals in der sowjetischen Zeit. In der sowjetischen Zeit gab es schon diese Abhängigkeit vom Mann. Nicht im finanziellen Sinne, sondern als traditionelle Geschlechterrolle. Jetzt beobachte ich vor allem in Moskau oder St. Petersburg, dass es Frauencliquen gibt, die sich treffen oder gemeinsam essen gehen. Das habe ich in der sowjetischen Zeit nicht erlebt. Aber das sind die kleinen Unterschiede. Sonst ist aus meiner Sicht da kein großer Unterschied.

Edwin: In der Sowjetunion wurde die Rolle der Frau auch im propagandistischen Sinne genutzt, in dem man gesagt hat, im Unterschied zu den westlichen kapitalistischen Ländern, sind Frauen in der Sowjetunion wirklich emanzipiert und frei. Ist das Propaganda oder eine Spur weit auch Wahrheit gewesen?

Irene Langemann: In den höchsten Parteiämtern waren nur Männer. Ich erinnere mich an eine Kultusministerin, aber sonst waren es nur Männer. Auch wenn man Betriebe oder Krankenhäuser nimmt. Im Krankenhaus meiner Mutter waren in den Chefpositionen natürlich auch nur Männer. Aber ist es jetzt anders in Russland? Es sind ja auch meistens Männer in den höchsten Positionen, oder? Emanzipiert waren die Frauen in dem Sinne, dass sie berufstätig waren. Das war Teil ihrer Emanzipation. Aber sie hatten eine doppelte Belastung: Sie kümmerten sich auch um die Kinder und um die ältere Generation. Das war schon ungleich verteilt würde ich sagen.

Ira: Edwin hat ja vorhin angesprochen, dass du möglicherweise mit drei Sprachen aufgewachsen bist. Als dritte Sprache meinte er das Plautdietsche. Das ist die Sprache, die die mennonitischen Siedlerinnen und Siedler im Zarenreich und dann später in der Sowjetunion gesprochen hatten. Darüber haben wir auch schonmal gesprochen, weil auch in dem Roman von Elina Penner, „Nachtbeeren“, der letztes Jahr veröffentlicht worden ist, das Plautdietsche eine große Rolle spielt, genau wie in deinem Werk. Da gibt es immer wieder Dialoge, die in dieser Sprache abgefasst sind. Für unsere Zuhörinnen und Zuhörer, die wenig Berührung mit der mennonitischen Geschichte bislang hatten, kannst du uns ganz kurz erzählen, wer sind mennonitische Menschen? Was hat sie ins zaristische Russland geführt und wie war das in deiner Familie?

Irene Langemann: Der Namensgeber der Mennoniten ist der Pfarrer Menno Simons, ein Niederländer. Ich weiß aus meinen Recherchen, dass unsere Vorfahren, die Mennoniten bis zum 16. Jahrhundert in den Niederlanden lebten und irgendwann auf Einladung eines polnischen Königs nach Polen ausgewandert sind. Sie kultivierten die Gegend um das Weichseldelta und lebten etwa 200 Jahre in einer Art Kolonie komplett mennonitischer Dörfern, in denen der Zusammenhalt innerhalb der Familie eine große Rolle spielte. Mitte des 18. Jahrhunderts, nach der Spaltung Polens, wurde die Gegend Teil des Königreiches Preußen und die Mennoniten verloren ihre Privilegien. Es war ihnen wichtig, dass sie keinen Militärdienst leisten mussten. Das waren Pazifisten. Und 1786 bereiste eine Mennonitendelegation auf Einladung der Zarinnenfamilie die Ländereien im südrussischen Gebiet, was früher das Gebiet Jekaterinoslaw war, was jetzt Dnipro-Gebiet ist. Sie fanden die Ansiedlungsbedingungen verlockend und 1789 wanderten die ersten 200 Familien nach Südrussland in das Gebiet Jekaterinoslaw aus. Der wichtigste Grund der Auswanderung nach Russland war, dass die Zarinnenfamilie ihnen die sogenannte večnaja svoboda zugesichert hat, die ewige Freiheit, die Befreiung vom Militärdienst. Die ewige Freiheit hat keine 100 Jahre gedauert und wurde dann aufgehoben. Die Romanfamilie wandert 1804 aus Westpreußen aus und das ist auch das Jahr, in dem meine Familie ausgewandert ist. Sie errichteten prosperierende Kolonien. Bis zum Ersten Weltkrieg war es eigentlich ein sehr friedliches Zusammenleben, auch mit den russischen und den ukrainischen Nachbarn. Erst im Ersten Weltkrieg veränderte sich die Situation. In meiner Familie spielte der Glaube nicht mehr eine so große Rolle. Wir feierten heimlich hinter verriegelten Fensterläden Weihnachten, sangen Weihnachtslieder, aber es war so, dass mein Vater als Deutschlehrer große Probleme bekommen hätte, wenn jemand mitbekommen hätte, dass wir religiös sind. Ein Onkel von mir kam sogar ins Gefängnis. Er war der Prediger einer Baptistengemeinde. So haben meine Eltern sehr großen Wert daraufgelegt, dass das nicht in die Öffentlichkeit kommt. Wir Kinder sind auch so erzogen worden, dass wir genau wussten, worüber wir mit unseren Freunden reden durften und worüber nicht. Das Plautdietsche war die Sprache meiner Eltern. Die haben miteinander Plattdeutsch gesprochen. Es ist ja oft so, dass sie glauben, dass die Kinder das nicht verstehen, dass das so eine Geheimsprache ist, aber natürlich lernt man als Kind sehr schnell das zu verstehen. Mit uns Kindern aber haben sie Hochdeutsch gesprochen und mein Vater hat uns verboten zu Hause russisch zu sprechen. Das habe ich auch in den Roman eingeflochten. Das ist auch autobiographisch. Natürlich haben wir uns geärgert, dass wir kein Russisch sprechen durften. Aber jetzt bin ich sehr dankbar, dass es so gewesen ist und dass wir dadurch die Sprache gelernt haben. Wir hatten fast jeden Tag Deutschunterricht. Schreiben, Lesen, Grammatik lernen, Diktate schreiben. Das war ein sehr strenges Regiment bei uns zu Hause.

Edwin: Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass meine Eltern immer gesagt haben, dass du von allen Mitstudierenden diejenige mit den größten Kompetenzen in hochdeutscher Sprache warst. Da hat dein Elternhaus wahrscheinlich abgefärbt. Ira, du hast recht, wir haben eine Folge schon dazu gemacht, wobei wir aber noch nie so eine richtige Folge über Mennoniten hatten. Aber über das Plautdietsche haben wir mal eine Folge gemacht mit Heinrich Siemens, der der Vorsitzende des Vereins ist, der sich um die Pflege dieser Tradition kümmert und demnächst wieder hier bei uns in Detmold ihre Jahrestagung haben. Was ich dem noch hinzufügen will, ist, dass die russlanddeutschen Mennoniten immer mehr oder weniger 10 Prozent aller Russlanddeutschen ausgemacht haben. Eigentlich eine Minderheit innerhalb dieser Minderheit. Sie haben sich meistens über die religiösen Fragen definiert. Weniger über die Sprache, weniger über die Angehörigkeit zu „den“ Deutschen, weil was waren das eigentlich für Deutsche? Die waren davor Untertanen des polnischen Königs und sind vor den deutschen Preußen ins russische Reich geflohen. Ich finde es immer so spannend zu überlegen, welche Identität diese Mennoniten hätten haben können. Aber ihre Identität kam definitiv eben über ihre Religion, über ihr Bekenntnis zum Täufertum. Die lassen ihre Kinder erst im Erwachsenalter taufen, bzw. sie nehmen den Glauben bewusst an. Sie dienen nicht in der Armee, sind Pazifisten, sie erkennen keine kirchliche Obrigkeit an. Das heißt, alle diese Kirchen und Gemeinden waren mehr oder weniger voneinander unabhängig. Natürlich gab es da auch Respektspersonen, denen man gefolgt ist. Es gab auch Zersplitterungen, es gab unterschiedliche Bewegungen, die sich zum Teil ideologische bekämpft haben. Es gab kirchliche Auseinandersetzungen, die dazu geführt haben, dass sie zum Teil nur wegen religiöser Fragen ausgewandert sind. Tief nach Lateinamerika oder nach Nordamerika, wo sie dann in Ruhe ihren Glauben nach ihren Vorstellungen pflegen konnten.

Meine Frage: Uns, Ira und mir, ist aufgefallen, dass es relativ viele Beiträge, Filme, Literatur, aus und über das mennonitische Milieu gibt. Elina Penner zum Beispiel hast du, Ira, ja schon erwähnt, oder die kanadische Bestsellerautorin Miriam Toews oder auch Filme wie „Stellet Licht“ von einem mexikanischen Regisseur Carlos Reygadas oder auch neulich der Film „Die Aussprache“ – der sogar für einen Oscar nominiert war – und der auch in einem mennonitischen Milieu spielt. Was glaubst du, woran das liegt, dass, wenn über Russlanddeutsche irgendwas produziert wird, dass es dann meistens in einem mennonitischen Milieu spielt. Ist deren Welt so spannend oder sind Angehörige dieser Gruppe so wahnsinnig mitteilungsbedürftig?

Irene Langemann: Was ich in meinen Recherchen festgestellt habe ist, dass es viele Chronisten gab. Die Mennoniten legten großen Wert auf Bildung. Es gab deutsche Schulen in Russland und es gab sehr viele Chronisten, die alles genau festgehalten haben. Die Auswanderung, wie viele Pferde und Kühe sie mitgenommen haben, welche landwirtschaftlichen Geräte sie mitgenommen haben, welche Kleidung sie getragen haben, wie die Gottesdienste abgelaufen sind, welche Lieder sie gesungen haben. Ich glaube, das lag daran, dass sie gebildet waren und dass sie das auch für die Nachkommen festhalten wollten. Sehr hilfreich war beim Schreiben meines Romans ein großes Werk von Franz Isaac, das heißt „Die Molotschnaer Mennoniten“. Molotschna hieß die Kolonie am Fluss Molotschna und 1908 ist es als Buch in Halbstadt, was jetzt Molotschansk ist, erschienen. Da habe ich sehr viele Fakten für mich herausgeholt, die ich dann mit den persönlichen Geschichten verwoben habe. Ob sie interessanter sind als andere Russlanddeutsche, das kann ich nicht so beantworten, aber ich glaube, in diesem Zusammenhalt, in diesem strengen Glauben und auch in der Kindererziehung waren sie schon besonders. Das hat sich durch Generationen durchgezogen. Ich habe die Mennoniten als Familie genommen, weil ich darüber viel weiß und weil ein Onkel von mir, der in Bielefeld gelebt hat, mit Familienforschung anfing, nachdem er nach Deutschland gekommen ist. Er hat mehrere Bücher über die diversen Familienzweige verfasst und unglaubliche Stammbäume gezeichnet und auch Recherchen gemacht. Das hat mich sehr inspiriert und das hat mir auch dieses Wissen gegeben, wie viele Kinder sie hatten, wie oft Frauen schon nach der Geburt des ersten Kindes vielleicht gestorben sind und dann eine zweite Frau in die Familie kam. Wie sie in der ersten Zeit, wo sie nichts hatten, ihre Möbel angefertigt haben. Kleine Details, die ich sehr genau in meinem Roman beschreibe, aber die ich diesen Chroniken entnommen habe. In dem Sinne glaube ich schon, dass das etwas Besonderes ist. Und die Sprache ist auch so ulkig, finde ich.

Edwin: Wir haben ja vorher über die Rolle der Frau gesprochen. Nach außen wird dieses Gemeindeleben als stark patriarchal gezeichnet. Beim Lesen dieses Romans habe ich festgestellt, dass es für mich ein bisschen paradox klang, dass es ein wichtiges Motiv war, dass die Frauen in den Generationen vor Anna recht eingeschränkt in ihrem beruflichen Leben waren. Das war dann „Kinder, Küche, Kirche“ - ganz platt gesagt. Erst Anna ist in der Zeit der höchsten Not, nachdem sie die Arbeitsarmee überlebt und die Zeit der Repression in den 50er Jahren erlebt hat, die Erste in der Reihe, die einen richtigen Beruf ergreift und arbeitet. Für mich ist das Thema Mennoniten deswegen so interessant, weil es immer so einen krassen Widerstand gegen das Weltliche und die Welt gibt. Deswegen ist es immer mit so starken Konflikten verbunden, wenn man über das Milieu schreibt.

Ira: Wenn ich das kurz vergleiche, Irene, du erzählst von diesen ganzen Chroniken und ich komme aus einer wolhyniendeutsche Familie. Wir haben so etwas überhaupt nicht. Meine Oma hat irgendwann mal angefangen, in ihr Liederbuch aufzuschreiben, wann wer gestorben ist. Und das war so ein erster Versucht vielleicht etwas festzuhalten. Aber alles andere existiert nicht. Deswegen glaube ich wirklich, dass das damit zusammenhängen kann, dass ihr so einen Schatz habt, aus dem ihr schöpfen könnt. Ich würde gerne zum Ende unserer Folge hin noch ein bisschen über deine Arbeit als Filmemacherin sprechen. Du hast mehrfach Dokus in Russland produziert. In den vergangenen Jahren warst du in Belarus aktiv, zuletzt in Moldau. Du kennst den postsowjetischen Raum also sehr gut. Wie hast du denn die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in diesen Ländern in den vergangenen 30 Jahren vor allem in Russland wahrgenommen?

Irene Langemann: Ich habe vor allem in Russland gearbeitet. Eine kleine Korrektur: In Belarus war ich nicht, da konnte man nach Lukaschenkos Repressionen nicht einreisen. Ich habe alles mit Exilbelarussen in Polen und in Deutschland gedreht. Aber in Russland war ich sehr oft. Ich habe drei große Filme in der Putinzeit gemacht. In den 90er Jahren herrschte der entfesselte Turbokapitalismus. Es war so eine anarchische Zeit, aber es war auch eine Zeit, wo plötzlich die Redefreiheit möglich geworden ist. Wo es Sendungen im Fernsehen gab, die in der Sowjetzeiten nie möglich gewesen wären. Richtige gesellschaftskritische Sendungen. Das wurde dann, nachdem Putin an die Macht kam, Schritt für Schritt alles zurückgedreht. Erst wurden die Medien gleichgeschaltet und die Propaganda nahm immer mehr zu. Als ich 2006 meinen Film „Rubljovka – Straße zur Glückseligkeit“ gedreht habe, war schon die Zeit, als die gelenkte Demokratie sich in Richtung Autokratie entwickelt hat. Da war Chodorkowski bereits im Gefängnis und viele regimekritische Menschen konnten ihre Meinung nicht mehr offen sagen. 2010 war ich zu Recherchen dort. Es lief der zweite Chodorkowski-Prozess in Moskau und es war eine bizarre und verstörende Situation: auf den Straßen pulsierte das Großstadtleben des 21. Jahrhunderts und im Gerichtssaal lief ein Schauprozess wie in der Stalinzeit. Chodorkowski saß im Käfig, auf der anderen Seite war die Staatsmacht und der Sprachduktus der Staatsanwältin in Uniform und der Richterin hat mich richtig erschüttert. Das war der Sound der Stalinzeit. In diesem Gerichtssaal, in diesen Stunden kam mir die entscheidende Idee für meinen Roman. Ich habe da die Idee gehabt, dass sich die Zeiten, die Zeitebenen in einander schieben müssen, dass sie sich verschränken müssen, um zu zeigen, dass sich in diesem Land nichts ändert. Dass sich die Spirale der Gewalt und der Repression immer wieder neu in Bewegung setzt. Das war 2010. 2014 war ich auch sehr oft in Russland. Das war die Zeit nach der Annexion der Krim und mit dem Anfang des Krieges in der Ostukraine. Da habe ich gemerkt, dass plötzlich das ganze russische Fernsehen nur aus Propaganda bestand. Auch so einer aggressiven Propaganda, die ich so in der Form nicht einmal in der sowjetischen Zeit erlebt habe. So ging es Schritt für Schritt. 2016/17 gingen die Repressionen soweit, dass die ersten Verhaftungen stattgefunden haben und jetzt mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine – was soll man da sagen? Es ist jetzt eine wirkliche Diktatur geworden. Dieser barbarische Krieg und vor allem, dass der Großteil der Menschen in Russland nicht bereit ist, zu erkennen, dass es ein barbarischer Krieg ist, der nicht nur Menschen in der Ukraine tötet, sondern, dass Putin sein eigenes Volk tötet. Es ist ihm völlig egal, was mit seinem Volk passiert. Das ist erschreckend, das ist furchtbar und ich weiß nicht, wohin das noch führen wird.

Edwin: Das ist sehr traurig. Bedenkt man, wie heftig und schlimm das 20. Jahrhundert für die Menschen in der Sowjetunion war, und dass die nicht-Aufarbeitung der totalitären Erfahrung im Kollektiv dazu geführt hat, dass dieses Land und diese Gesellschaft so entgrenzt, was die Gewalt gegen die Nachbarn angeht, ist das schon erschreckend. Insofern denke ich, eine Aufarbeitung des Totalitarismus, nicht nur des nationalsozialistischen hier in Deutschland, sondern auch des stalinistischen, des sowjetischen Totalitarismus für Europa und auch für Deutschland extrem wichtig ist. Auch damit wir in Zukunft nicht mehr zu Fehleinschätzungen gegenüber solchen Systemen neigen und zum Teil auch der Propaganda auf dem Leim zu gehen.

Irene, wir wünschen deinem Roman und dir mit deinem Roman sehr viel Gehör und Aufmerksamkeit in der Gesellschaft. Denn das Thema ist extrem wichtig und trägt zu unserem Zusammenleben positiv bei. Und wir zwei werden ja noch gemeinsame Veranstaltungen haben. Vielleicht sogar wir drei. Du bist ja auch bei der Frankfurter Buchmesse dabei, wo wir uns hoffentlich sehen werden. Aber wir haben noch gemeinsame Termine. Einer in Detmold, der beim Erscheinen dieser Folge schon gelaufen ist. Der nächste kommende Termin wird dann der 27. September in Berlin sein. Im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung und Versöhnung. Moderiert von Mirko Schwanitz. Wir freuen uns schon sehr auf den Abend. Und es werden noch Termine folgen. In Köln wird es eine Lesung am 22. November im Lew-Kopelew-Forum geben und wir planen in Bielefeld im Januar eine Lesung anzubeiten. Hast du sonst noch Termine?

Irene Langemann: Am 1. Dezember ist eine Lesung im Haus des deutschen Ostens in München.

Ira: Irene, ich hoffe natürlich auch, dass möglichst viele Menschen mit und ohne russlanddeutsche Migrationsgeschichte deinen Roman lesen.

Wir wollten euch noch ein paar weitere Neuerscheinungen vorstellen. Und zwar ist unter anderem vor kurzen von Birgit Mattausch „Bis wir Wald werden“ im Klett-Verlag erschienen. Das ist keine russlanddeutsche Autorin, sondern sie war Pfarrerin in Süddeutschland und hatte viel mit russlanddeutschen Familien zu tun. Ihr Roman spielt in einem für die damalige Zeit, also die 90er und 00er Jahre, typischen Milieu: Hochhaus, prekäre Arbeitsverhältnisse, Alkohol, auch Gewalt und so. Ich fand den Roman super interessant. Er ist von der Sprache her unglaublich berührend und schön. Und ich finde es schön, dass sich nicht russlanddeutsche Autorinnen und Autoren diesem Thema widmen und so auch den Zugang in die Mehrheitsgesellschaft zusammen mit anderen ebnen. Dann war jetzt auch druckfrisch in meinem Briefkasten „Migrantenmutti“ von Elina Penner. Die hatte ihr Debüt letztes Jahr mit einem Familienroman auch im mennonitischen Milieu, aber diesmal ist es kein Roman, sondern es ist ein Sachbuch. Da geht es um Elternschaft mit Migrationshintergrund und es ist im Aufbau-Verlag erschienen. Dann ein Gedichtband von einem Kollegen, von Artur Rosenstern, der in seinem eigenen Verlag, bei Ostbooks, erschiene ist: „Die Herzen unserer Erde“. Auch sehr zu empfehlen. Sehr viele schöne, berührende lyrische Werke. Dann möchte ich noch auf zwei weitere Werke hinweisen. Und zwar erschien von Artur Weigandt auch 2023 bei Hanser Berlin „Die Verräter“. Es ist im Reportagestil geschrieben und autobiographisch geprägt. Artur Weigandt kommt auch aus Kasachstan, aber nicht aus der Sowjetrepublik Kasachstan sondern aus Kasachstan, wo er 1994 geboren wurde. Er untersucht in seinem Werk das Verhältnis von seinen Verwandten und Bekannten zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Es ist ein politischer Essay auch über die Herkunft und Heimatverlust. Ein Werk, auf dass ich mich sehr freue, ist von Inna Hartwich. Sie ist eine russlanddeutsche Journalistin, die schon lange in Moskau lebt. Ihr Werk erscheint im Oktober 2023 bei FAZ-Buch und heißt: „Friedas Enkel. Meine Familie und das Erbe der Gewalt in Russland.“ Das ist ein literarisches Sachbuch, dass die Geschichte ihrer Großmutter behandelt, die während des Zweiten Weltkriegs in das von den Nazis besetzte Polen verschleppt wurde. Und dann später von den Sowjets nach Sibirien verbannt wird. Sie versucht etwas, was du, Irene, angesprochen hattest, nämlich diese Verknüpfung, dass in Russland die Geschichte sich zwar weiter bewegt, die Dinge sich aber trotzdem immer wieder wiederholen, weil vieles nicht aufarbeitet wurde. Sie verknüpft das mit ihrer russlanddeutschen Geschichte und der Geschichte in Russland, wie sie sich bis heute entwickelt hat.

Edwin: Wir werden eine Lesung mit Inna Hartwich zu ihrem Buch haben. Eine Onlinelesung am 30. Oktober. Man kann sich da gerne dazuschalten. Eine offizielle Ankündigung wird es dazu noch geben. Die Lesung wird organisiert vom Kulturreferat für Russlanddeutsche und der Friedrich-Naumann-Stiftung. Moderiert wird sie vom bekannten Fernsehmoderator, Meinhard Schmidt-Degenhard. Ich freue mich sehr auf diesen Austausch, denn auch in der Vergangenheit hatten wir ähnlich Settings mit diesem Kooperationspartner und es ist immer sehr gut gelaufen und war immer sehr interessant. Ich habe auch noch Hinweise: Neu aufgelegt wurde „Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich“ von Viktor Funk, worüber ich mich tierisch freue, weil die erste Auflage vergriffen ist. Ich glaube, den ersten Verlag gibt es nicht mehr und insofern gab es keine Möglichkeit diesen Roman nachzudrucken. Die letzten Exemplare standen noch bei mir. Viktor hat sie mir zu sinnvollen Weiterverwendung übergeben und jetzt gibt es im Verbrecher-Verlag den Bienenstich neu. Und von Irina Unruh, sie ist Photographin, gibt es pünktlich zur Frankfurter Buchmesse ihre Fotobuchpublikation. Einen fotographischen Essay über ihre Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft aus Kirgistan und dem Leben im heutigen Kirgistan. Sie ist eine anerkannte Photographin, arbeitet unter anderem für National Geographic mit dem Schwerpunkt in Zentralasien, in Kirgistan und in dieser Arbeit setzt sie sich eben mit ihrer Herkunft von dort auseinander. Erscheinen wird dieses Buch im Shift-Books-Verlag und wird auch von Sarah Leen betreut, die eine Redakteurin von National Geographic ist. Ich freue mich sehr auf diese Veröffentlichung, weil es dazu dann gegen Ende des Jahres eine Ausstellung bei uns im Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte geben wird. Das heißt, es wird auch einen schönen Termin zur Präsentation des Buches geben, bei dem man sich mit der Autorin Irina Unruh austauschen und unterhalten kann. Und Ira, es gibt noch etwas zum Ankündigen: Wir werden bis Ende des Jahres live unterwegs sein. Drei Anlässe gibt es um uns live zu treffen. Und zwar bei der Frankfurter Buchmesse (18. – 22. Oktober) am Stand des deutschen Kulturforums östliches Europa. Dann werden wir am 08. November beim Filmfestival in Cottbus, dem Festival des Osteuropäischen Films, sein und ein Live-Event haben, unter anderem auch mit dem Filmemacher Alexej Gettmann. Er wird dort seinen Film präsentieren und wir werden über unsere Arbeit und unsere Schwerpunkte aus unserem Podcast berichten und du wirst sicher ganz viel von deiner Kasachstanreise berichten. Dieses Gespräch wird auch aufgezeichnet und ich hoffe, dass das Gespräch dann als separate Folge erscheinen wird.

Ira: Das ist total schön. Durch unsere Arbeit lerne ich Deutschland kennen, denn in Cottbus war ich noch nie. Am 16. November sind wir in der Martin-Opitz-Bibliothek in Herne, bei Bochum und dort werden wir dann über die Ukraine und Familienforschung sprechen. Denn laut Statistik sind die Folgen, wo es um Familienforschung geht, die Topfolgen unseres Podcasts und werden besonders gerne gehört.

Edwin: Ira, ich wollte dich beglückwünschen zu unserer 40. Folge. Das war unsere 40. Folge und ich hoffe, wir können das demnächst auch mal gebührend feiern! Vielleicht bei einem unserer Live-Events. Es hat mich gefreut. Das Gespräch war heute sehr toll. Danke nochmal an Irene und danke an Ira.

Ira: Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch auch an dich, Edwin und lieben, lieben Dank, Irene. Es war mir eine große Ehre, mit dir dieses Gespräch führen zu dürfen und ich freue mich jetzt auf diesen Roman und freue mich darauf, wenn wir uns bald in echt mal kennenlernen. Auf bald!